대한민국의 저출산

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대한민국의 저출산은 2020년 합계출산율이 0.84명으로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 최저 수준을 기록하는 등 심각한 사회 문제로 대두되고 있다. 통계에 따르면, 2002년 1.178명이었던 합계출산율은 지속적으로 감소하여 2021년에는 0.810명까지 떨어졌다. 2022년에는 0.78명으로 더욱 감소하여 세계 최저 수준을 보였다. 이러한 저출산은 고령화 사회를 심화시키고, 군대 및 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 저출산의 원인으로는 헬조선, 수도권 집중, 치열한 입시 경쟁 등이 지목된다. 정부는 저출산 문제 해결을 위해 다양한 대책을 추진해왔지만, 2006년 이후 투입된 예산에도 불구하고 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 있다. 한국보건사회연구원, 국회예산정책처, 유엔 등 여러 기관에서 향후 출산율 및 인구 감소를 예측하는 다양한 시나리오를 제시하고 있으며, 2020년에는 출생아 수가 사망자 수를 추월하는 자연 감소 현상이 나타났다. 최근 설문조사에서는 저출산, 인구 고령화, 인구 감소, 수도권 집중화에 대한 국민적 공감대가 형성되어 있으며, 가족 가치관 및 연령과 세대에 대한 인식 변화도 나타나고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한민국의 의료 - 국민건강보험

국민건강보험은 1963년 의료보험법 제정으로 시작되어 2000년 국민 의료 보험과 직장 의료 보험을 통합하여 설립된 대한민국의 사회보험 제도로, 모든 국민을 가입자로 하며 소득에 따라 보험료가 부과되고 요양기관을 지정하여 운영하며, 저수가 정책, 도농 간 의료 격차 등의 문제에 직면해 있다. - 대한민국의 의료 - 건강보험심사평가원

건강보험심사평가원은 건강보험 재정 안정화와 국민 의료 서비스 질 향상을 위해 2000년 설립된 준정부기관으로, 요양급여 비용 심사, 적정성 평가, 의약품 유통 관리 등의 업무를 수행하며 COVID-19 대응에도 기여한다.

| 대한민국의 저출산 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 국가 | 대한민국 |

| 관련 현상 | 저출산, 인구 감소 |

| 주요 원인 | 높은 교육비 주택 가격 상승 불안정한 고용 여성의 경력 단절 양성평등 부족 |

| 사회적 영향 | 지역 소멸 생산성 감소 경제 성장 둔화 사회 활력 저하 |

| 통계 (출산율) | |

| 2023년 합계출산율 | 0.72명 |

| 2022년 합계출산율 | 0.78명 |

| 2021년 합계출산율 | 0.81명 |

| 2020년 합계출산율 | 0.84명 |

| 2019년 합계출산율 | 0.92명 |

| 출산율 최저 기록 | 2023년 0.72명 |

| OECD 평균 출산율 | 1.59명 (2021년 기준) |

| 정부 정책 | |

| 주요 정책 | 출산 장려금 지급 육아 지원 정책 확대 공공 보육 시설 확충 주거 지원 정책 강화 일-가정 양립 지원 |

| 정책 효과 | 정책 효과 미미 저출산 문제 해결 어려움 |

| 과거 정책 표어 | 1960년대: "덮어놓고 낳다 보면 거지꼴을 못 면한다" 1970년대: "둘만 낳아 잘 기르자" 1980년대: "하나만 낳아 잘 기르자" 1990년대 이후: "자녀에게 행복을 물려주세요" |

| 사회문화적 요인 | |

| 여성의 역할 변화 | 여성의 사회 참여 증가 및 경력 중시 |

| 결혼관 변화 | 결혼에 대한 가치관 변화 및 비혼주의 확산 |

| 가족주의 약화 | 개인주의 심화 및 가족 중심적 가치관 약화 |

| 경쟁 사회 심화 | 과도한 경쟁 사회로 인한 스트레스 및 불안 증가 |

| 경제적 요인 | |

| 높은 교육비 | 자녀 양육 및 교육에 대한 경제적 부담 증가 |

| 주택 가격 상승 | 높은 주택 가격으로 인한 결혼 및 출산 부담 증가 |

| 불안정한 고용 | 청년 실업 및 고용 불안으로 인한 경제적 어려움 |

| 양육비 부담 | 자녀 양육에 필요한 비용 증가 |

| 경제적 불평등 | 경제적 양극화로 인한 사회적 불안감 심화 |

| 관련 연구 | |

| 이론적 설명 | 여성의 지위 향상 경제적 요인 문화적 요인 교육 수준 향상 가족 계획 변화 |

| 언어별 명칭 | |

| 한국어 | 저출산 |

| 영어 | Low birth rate |

| 일본어 | 少子化 (しょうしか) |

2. 통계

2020년 기준 한국의 합계출산율은 0.84명으로, OECD 국가 중 최저 수준이다.[36] 지역별로는 세종특별자치시(1.28명)가 가장 높고, 서울특별시(0.64명)가 가장 낮았다.[36] 시군구 단위로는 전남 영광군(2.46명)이 가장 높고, 부산 중구(0.45명)가 가장 낮았다.[36]

| 지역 | 출생아 수(천명) | 조출생률 | 합계출산율 | 인구(2021년 기준) |

|---|---|---|---|---|

| 서울 | 47.4 | 5.0 | 0.642 | 9,588,711 |

| 부산 | 15.1 | 4.5 | 0.747 | 3,369,704 |

| 대구 | 11.2 | 4.6 | 0.807 | 2,406,296 |

| 대전 | 7.5 | 5.1 | 0.829 | 1,457,619 |

| 광주 | 7.3 | 5.1 | 0.811 | 1,444,787 |

| 인천 | 16.0 | 5.5 | 0.829 | 2,936,214 |

| 경기도 | 77.8 | 5.9 | 0.878 | 13,479,798 |

| 전라북도 | 8.2 | 4.5 | 0.909 | 1,796,331 |

| 경상남도 | 16.8 | 5.1 | 0.945 | 3,329,623 |

| 충청북도 | 8.6 | 5.4 | 0.983 | 1,596,303 |

| 울산 | 6.6 | 5.8 | 0.984 | 1,128,163 |

| 경상북도 | 12.9 | 4.9 | 1.003 | 2,635,896 |

| 제주도 | 4.0 | 6.0 | 1.021 | 674,484 |

| 충청남도 | 11.9 | 5.7 | 1.029 | 2,116,452 |

| 강원도 | 7.8 | 5.1 | 1.036 | 1,536,175 |

| 전라남도 | 9.7 | 5.3 | 1.145 | 1,844,148 |

| 세종 | 3.5 | 10.0 | 1.277 | 361,396 |

| 대한민국(전체) | 272.4 | 5.3 | 0.837 | 51,702,100 |

| 지역 | 출생아 수 | 조출산율 | 합계출산율 | 총인구 |

|---|---|---|---|---|

| 서울 | 42,602 | 4.5 | 0.59 | 9,428,372 |

| 부산 | 14,134 | 4.3 | 0.72 | 3,317,812 |

| 대구 | 10,134 | 4.3 | 0.76 | 2,363,691 |

| 인천 | 14,464 | 4.9 | 0.75 | 2,967,314 |

| 광주 | 7,446 | 5.2 | 0.84 | 1,431,050 |

| 대전 | 7,667 | 5.3 | 0.84 | 1,446,072 |

| 울산 | 5,399 | 4.9 | 0.85 | 1,110,663 |

| 세종 | 3,209 | 8.5 | 1.12 | 383,591 |

| 경기도 | 75,323 | 5.6 | 0.84 | 13,589,432 |

| 강원도 | 7,278 | 4.8 | 0.97 | 1,536,498 |

| 충청북도 | 7,452 | 4.7 | 0.87 | 1,595,058 |

| 충청남도 | 10,221 | 4.8 | 0.91 | 2,123,037 |

| 전라북도 | 7,032 | 4.0 | 0.82 | 1,769,607 |

| 전라남도 | 7,888 | 4.3 | 0.97 | 1,817,697 |

| 경상북도 | 11,311 | 4.3 | 0.93 | 2,600,492 |

| 경상남도 | 14,017 | 4.3 | 0.84 | 3,280,493 |

| 제주도 | 3,599 | 5.3 | 0.92 | 678,159 |

| 대한민국 | 249,186 | 4.9 | 0.78 | 51,439,038 |

2. 1. 시도별 합계출산율

2005년부터 2021년까지 시도별 합계출산율 변화는 다음과 같다.[38][39][40][41]| 지역/연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 서울 | 0.92 | 0.97 | 1.06 | 1.01 | 0.96 | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.63 |

| 부산 | 0.88 | 0.91 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 1.05 | 1.08 | 1.14 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.10 | 0.98 | 0.90 | 0.83 | 0.75 | 0.73 |

| 대구 | 0.99 | 1.00 | 1.13 | 1.07 | 1.03 | 1.11 | 1.15 | 1.22 | 1.13 | 1.17 | 1.22 | 1.19 | 1.07 | 0.99 | 0.93 | 0.81 | 0.78 |

| 인천 | 1.07 | 1.11 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.21 | 1.23 | 1.30 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.14 | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 0.83 | 0.78 |

| 광주 | 1.10 | 1.14 | 1.26 | 1.20 | 1.14 | 1.22 | 1.23 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.17 | 1.05 | 0.97 | 0.91 | 0.81 | 0.90 |

| 대전 | 1.10 | 1.15 | 1.27 | 1.22 | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.32 | 1.23 | 1.25 | 1.28 | 1.19 | 1.08 | 0.95 | 0.88 | 0.81 | 0.81 |

| 울산 | 1.18 | 1.24 | 1.40 | 1.34 | 1.31 | 1.37 | 1.39 | 1.48 | 1.39 | 1.44 | 1.49 | 1.42 | 1.26 | 1.13 | 1.08 | 0.99 | 0.94 |

| 세종 | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | 1.44 | 1.35 | 1.89 | 1.82 | 1.67 | 1.57 | 1.47 | 1.28 | 1.28 |

| 경기 | 1.17 | 1.23 | 1.35 | 1.29 | 1.23 | 1.31 | 1.31 | 1.36 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.85 |

| 강원 | 1.18 | 1.19 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.24 | 1.12 | 1.07 | 1.08 | 1.04 | 0.98 |

| 충북 | 1.19 | 1.22 | 1.39 | 1.32 | 1.32 | 1.40 | 1.43 | 1.49 | 1.37 | 1.36 | 1.41 | 1.36 | 1.24 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.95 |

| 충남 | 1.26 | 1.35 | 1.50 | 1.44 | 1.41 | 1.48 | 1.50 | 1.57 | 1.44 | 1.42 | 1.48 | 1.40 | 1.28 | 1.19 | 1.11 | 1.03 | 0.96 |

| 전북 | 1.17 | 1.20 | 1.37 | 1.31 | 1.28 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.25 | 1.15 | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 0.85 |

| 전남 | 1.28 | 1.33 | 1.53 | 1.45 | 1.45 | 1.54 | 1.57 | 1.64 | 1.52 | 1.50 | 1.55 | 1.47 | 1.33 | 1.24 | 1.23 | 1.15 | 1.02 |

| 경북 | 1.17 | 1.20 | 1.36 | 1.31 | 1.27 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.38 | 1.41 | 1.46 | 1.40 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.00 | 0.97 |

| 경남 | 1.18 | 1.25 | 1.43 | 1.37 | 1.32 | 1.41 | 1.45 | 1.50 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.36 | 1.23 | 1.12 | 1.05 | 0.95 | 0.90 |

| 제주 | 1.30 | 1.36 | 1.48 | 1.39 | 1.38 | 1.46 | 1.49 | 1.60 | 1.43 | 1.48 | 1.48 | 1.43 | 1.31 | 1.22 | 1.15 | 1.02 | 0.95 |

| 전국 | 1.08 | 1.13 | 1.25 | 1.19 | 1.15 | 1.23 | 1.24 | 1.30 | 1.19 | 1.21 | 1.24 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 0.81 |

2022년 기준으로 서울특별시(0.59), 부산광역시(0.72), 대구광역시(0.76) 등 대도시 지역의 합계출산율이 특히 낮게 나타났다.[9] 한국의 중앙행정기관이 집중된 세종특별자치시는 1.12로 전국에서 가장 높았지만, 초저출산 기준인 1.3에는 미치지 못했다. 2022년 대한민국의 합계출산율(0.78)과 조출산율(4.9)은 세계 최저 수준이다.

| 지역 | 출생아 수 | 조출산율 | 합계출산율 | 총인구 |

|---|---|---|---|---|

| 서울 | 42,602 | 4.5 | 0.59 | 9,428,372 |

| 부산 | 14,134 | 4.3 | 0.72 | 3,317,812 |

| 대구 | 10,134 | 4.3 | 0.76 | 2,363,691 |

| 인천 | 14,464 | 4.9 | 0.75 | 2,967,314 |

| 광주 | 7,446 | 5.2 | 0.84 | 1,431,050 |

| 대전 | 7,667 | 5.3 | 0.84 | 1,446,072 |

| 울산 | 5,399 | 4.9 | 0.85 | 1,110,663 |

| 세종 | 3,209 | 8.5 | 1.12 | 383,591 |

| 경기도 | 75,323 | 5.6 | 0.84 | 13,589,432 |

| 강원도 | 7,278 | 4.8 | 0.97 | 1,536,498 |

| 충청북도 | 7,452 | 4.7 | 0.87 | 1,595,058 |

| 충청남도 | 10,221 | 4.8 | 0.91 | 2,123,037 |

| 전라북도 | 7,032 | 4.0 | 0.82 | 1,769,607 |

| 전라남도 | 7,888 | 4.3 | 0.97 | 1,817,697 |

| 경상북도 | 11,311 | 4.3 | 0.93 | 2,600,492 |

| 경상남도 | 14,017 | 4.3 | 0.84 | 3,280,493 |

| 제주도 | 3,599 | 5.3 | 0.92 | 678,159 |

| 대한민국 | 249,186 | 4.9 | 0.78 | 51,439,038 |

2. 2. 시도별 조출생률

2010년부터 2020년까지 시도별 조출생률 변화는 다음과 같다.[38]| 지역/연도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 서울 | 9.2 | 9.0 | 9.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 6.0 | 5.6 | 5.0 |

| 부산 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 4.5 |

| 대구 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 6.6 | 5.9 | 5.4 | 4.6 |

| 인천 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.1 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 5.5 |

| 광주 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 5.1 |

| 대전 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.3 | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 5.1 |

| 울산 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 9.4 | 8.1 | 7.1 | 6.6 | 5.8 |

| 세종 | - | - | 10.2 | 9.5 | 9.7 | 14.8 | 14.6 | 13.4 | 12.5 | 11.7 | 10.0 |

| 경기 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 |

| 강원 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 6.5 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.1 |

| 충북 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 5.9 | 5.4 |

| 충남 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 5.7 |

| 전북 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 4.5 |

| 전남 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 8.1 | 7.8 | 8.20 | 7.4 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 5.3 |

| 경북 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 4.9 |

| 경남 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.1 | 7.1 | 6.3 | 5.7 | 5.1 |

| 제주 | 10.0 | 9.9 | 10.4 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.0 |

| 전국 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 7.0 | 6.4 | 5.9 | 5.3 |

서울특별시, 부산광역시, 대구광역시 등 대도시 지역의 조출생률이 낮은 경향을 보인다.[38] 2022년 기준 한국의 조출생률은 4.9명으로 세계 최저 수준이다.[9]

2. 3. 시도별 출생아 수

| 지역/연도[38] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 서울 | 93,266 | 91,526 | 93,914 | 84,066 | 83,711 | 83,005 | 75.536 | 65,389 | 58,074 | 53.673 | 47,400 | 45,531 |

| 부산 | 27,415 | 27,759 | 28,673 | 25,831 | 26,190 | 26,645 | 24,906 | 21,480 | 19,152 | 17,049 | 15,100 | 14,446 |

| 대구 | 20,557 | 20,758 | 21,472 | 19,340 | 19,361 | 19,438 | 18,298 | 15,946 | 14,400 | 13,233 | 11,200 | 10,661 |

| 인천 | 25,752 | 20,758 | 21,472 | 25,560 | 25,786 | 25,491 | 23,609 | 20,445 | 20,087 | 18,522 | 16,000 | 14,947 |

| 광주 | 13,979 | 13,916 | 14,392 | 12,729 | 12,729 | 12,441 | 11,580 | 10,120 | 9,105 | 8,364 | 7,300 | 7,956 |

| 대전 | 14,314 | 14,808 | 15,279 | 14,099 | 13,962 | 13,774 | 12,436 | 10,851 | 9,337 | 8,410 | 7,500 | 7,414 |

| 울산 | 11,432 | 11,542 | 12,160 | 11,330 | 11,556 | 11,732 | 10,910 | 9,381 | 8,149 | 7,539 | 6,600 | 6,127 |

| 세종 | - | - | 1,054 | 1,111 | 1,344 | 2,708 | 3,297 | 3,504 | 3,703 | 3,819 | 3,500 | 3,570 |

| 경기 | 121,753 | 122,027 | 124,746 | 112,129 | 112.169 | 113,495 | 105,643 | 94,088 | 83,198 | 83.198 | 77,800 | 76,139 |

| 강원 | 12,477 | 12,408 | 12,426 | 10,980 | 10,662 | 10,929 | 10,058 | 9,958 | 8,351 | 8,283 | 7,800 | 7,357 |

| 충북 | 14,670 | 14,804 | 15,139 | 13,658 | 13,366 | 13,563 | 12,742 | 11,394 | 10,586 | 9,333 | 8,600 | 8,190 |

| 충남 | 20.242 | 20.398 | 20.448 | 18.628 | 18,200 | 18,604 | 17,302 | 15,670 | 14,380 | 13,228 | 11,900 | 10,984 |

| 전북 | 16,100 | 16,175 | 16,238 | 14,555 | 14,231 | 14,087 | 12,698 | 11,348 | 10,001 | 8,971 | 8,200 | 7,745 |

| 전남 | 16,654 | 16,612 | 16,990 | 15,401 | 14,817 | 15,061 | 13,980 | 12,354 | 11,238 | 10,832 | 9,700 | 8,430 |

| 경북 | 23,700 | 24,250 | 24,635 | 22,206 | 22,062 | 22,310 | 20,616 | 17,957 | 16,079 | 14,472 | 12,900 | 12,045 |

| 경남 | 32,203 | 32,536 | 33,211 | 29,504 | 29,763 | 29,537 | 27,138 | 23,849 | 21,224 | 19,250 | 16,800 | 15,562 |

| 제주 | 5,657 | 5,628 | 5,992 | 5,328 | 5,526 | 5,600 | 5,494 | 5,037 | 4,781 | 4,500 | 4,000 | 3,728 |

| 전국 | 470,171 | 471,265 | 484,550 | 436,455 | 435,435 | 438,420 | 406,243 | 357,771 | 326,822 | 302,676 | 272,400 | 260,562 |

2010년부터 2021년까지 시도별 출생아 수 변화를 보여주는 표이다.[38] 2022년 기준으로는 서울특별시(0.59), 부산광역시(0.72), 대구광역시(0.76) 등 대도시 지역에서 출생아 수가 특히 적다.[9] 한국의 중앙행정기관이 집중된 신도시인 세종특별자치시는 1.12로 한국에서 가장 높지만, 이 역시 초저출산 수준(1.3)에는 미치지 못한다.[9] 2022년 기준, 한국의 합계출산율(0.78)·조출산율(4.9)은 세계 최저 수준이다.[9]

3. 영향

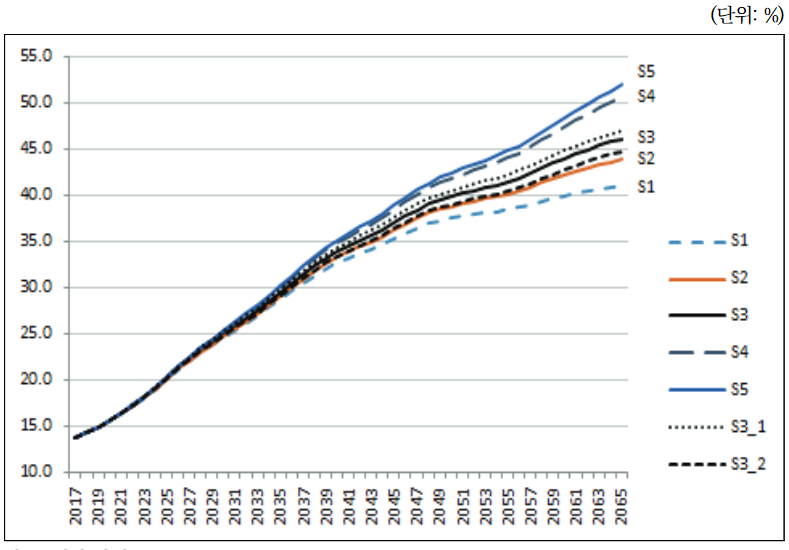

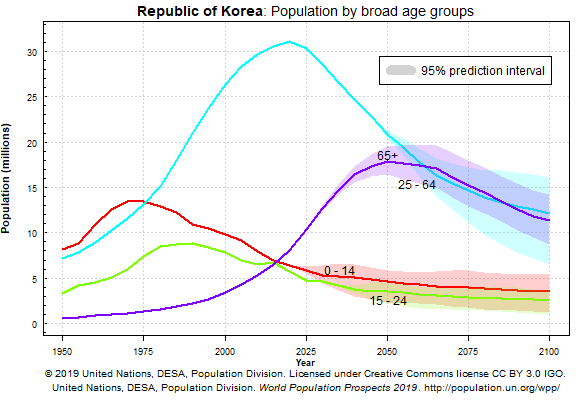

3. 1. 고령화

대한민국은 고령화 사회에 해당되며, 이는 노인 인구는 많지만 부양할 청년 인구가 적다는 것을 의미한다.[45] 2012년 보건복지부의 조사에 따르면 응답자의 83% 이상이 이러한 고령화 사회가 더 많은 세금 징수와 노동력 부족을 초래할 것으로 믿고 있다.[46] 여성가족부는 1980년 한국의 청소년 인구 수가 1,400만 명이었으나, 2012년에는 1020만 명으로 크게 줄어 전체 인구의 20.4%를 차지했다고 밝혔다.[42] 2013년 정부는 출산율이 계속해서 감소하면 2013년 대비 2060년의 9~24세 인구가 50% 감소할 것이라고 밝혔다. 근로연령 인구는 2017년 3348만 명에서 2067년 1484만 명(전체 인구의 44.1%)로 떨어질 것으로 전망된다.[43]

고령화는 전체 인구에서 고령자의 비율이 증가하는 현상이다. 주된 원인은 평균수명 증가와 저출산 지속으로, 64세 이하 인구 증가율이 고령자 인구 증가율을 밑돌기 때문이다.

유엔은 고령화율(65세 이상)이 7%를 넘으면 “고령화 사회”, 14%를 넘으면 “고령 사회”, 21%를 넘으면 “초고령 사회”로 정의한다. 한국은 2000년에 “고령화 사회”에 진입한 후, 18년 후인 2018년에 고령화율이 14%를 넘어 일본보다 빠르게 고령화가 진행되었다. 이후 고령화율 상승은 더욱 가속화되어, 2065년 고령화율은 47%에 달해 세계 1위가 될 것으로 예측되었다.[11]

3. 2. 군대

저출산으로 인해 징병 대상 인구가 감소하면서 국방력 약화 및 안보 위협이 초래될 수 있다는 우려가 제기되고 있다.[47][13] 한국의 현역 군 병력은 2022년까지 60만 명에서 50만 명으로 줄어들 것으로 예상되었다.[47] 징병제를 시행하고 있으나, 대한민국 국방부에 따르면 징병 인구는 2040년까지 절반 수준으로 감소할 것으로 예측된다.[47][13] 18개월에서 22개월 사이의 군 복무는 한국 남성들에게 통과의례로 여겨진다.[47]

3. 3. 경제

한국은행이 2017년 7월 6일 발표한 ‘인구 고령화가 경제성장에 미치는 영향’ 보고서에 따르면, 향후 인구구조 변동이 한국 경제의 실질 성장률을 크게 떨어뜨릴 것으로 분석되었다.[48] 2016년 말 통계청의 ‘장래인구추계’를 바탕으로 분석한 결과, 2000-2015년 연평균 3.9% 성장률을 보인 한국 경제는 2016-2025년에는 연평균 1.9%, 2026-2035년에는 연평균 0.4% 성장하는 데 그칠 것으로 예측되었다.[48] 이후 성장률은 점차 감소하여 2036-2045년에는 0.0%, 2046-2055년에는 마이너스 성장(-0.1%)을 기록할 것으로 전망되었다.[48] 이는 경제 성장에 영향을 미치는 자본이나 총요소생산성 등 다른 변수를 고려하지 않고 인구 변화만을 고려한 결과이다.[48]

4. 원인

4. 1. 헬조선

헬조선은 청년 세대가 극심한 경쟁, 불평등, 불안정한 미래에 대한 좌절감을 표현하는 용어이다. 경향신문에 따르면, 한국은 배우자, 부모 세대 및 자녀 세대 등 타인과의 무한 경쟁이 일상화된 능력주의 사회이며, “세대 갈등”이 “세대 전쟁”이라고 불릴 정도이다.[14] OECD가 2018년 1월에 발표한 “2017 삶의 질(How's life)” 보고서에서 한국은 사회생활에서 다양한 분쟁을 경험한 적이 있다고 응답한 비율이 34%로, 조사 대상국 중 1위였다. 특히 한국에서 “사업과 고용” 문제와 “이웃과 주거 환경” 문제에 분쟁을 경험한 비율이 다른 국가보다 높아 가장 주요한 한국의 일상 갈등 요인이 되고 있다. 더욱이 어려울 때 의지할 수 있는 가족, 친척, 친구 등의 인간관계가 있다고 응답한 비율이 OECD 회원국 중 최하위였다. 2021년까지의 통계 자료를 봐도 삶의 만족도는 10점 만점에 5.9점으로 OECD 최하위였다.[15] 경향신문은 직장에서도 퇴근 후 가정에서도 크고 작은 갈등과 다툼으로 스트레스를 받는 경우가 많음에도 불구하고 타인으로부터의 지원을 받기 어려운 사회라는 것이 조사 결과에서 나타났다고 보도하고 있다.[16] 해결되지 않는 재벌 기업의 경제력·영향력 집중으로 인해 취업난과 불평등 문제가 계속되고 있으며, 2015년경부터 한국의 SNS에서는 젊은 세대를 중심으로 헬조선이라는 말이 유행어가 되었다. “한국은 살기 힘들다”, “내가 살아남는 것만으로도 벅차서 가정 같은 건 꾸릴 수 없다”는 젊은 세대의 자조적인 평가와 함께, 국내외 여러 언론에서도 헬조선이 보도되고 있다.4. 2. 수도권 집중

대한민국은 국토가 비교적 작은 국가임에도 불구하고, 한국사에서 비롯된 지역 갈등이 오늘날까지 이어지고 있다. 특히 수도인 서울을 중심으로 한 수도권과 그렇지 못한 지방 간의 경제 격차가 심화되고 있다. 대한민국은 경제 규모에 비해 중소기업이 적고, 취업 활동에서도 대기업 중심의 경향이 강하지만, 재벌이 경영하는 대기업 본사의 대부분은 서울에 집중되어 있다.또한 대한민국에서는 취업 활동에서 학력이 매우 중요하게 여겨지기 때문에, 대학교 진학률이 OECD 국가 중에서도 상위권에 있지만, 대한민국의 고등교육 제도는 서울에 시설이 과도하게 집중되어 있고, 지방에는 명문 대학이 적다.

이처럼 청년들이 "진학도 취업도 서울 중심"이 될 수밖에 없는 환경은 지방 도시에서의 인구 유출을 초래하여, 저출산의 큰 원인이 되고 있다. 2019년에는 수도권 인구가 대한민국 전체 인구의 절반을 넘어섰다. 수천만 명 이상의 인구를 가진 국가에서 단일 도시권에 이처럼 인구가 집중된 국가는 세계적으로 보아도 대한민국 외에는 찾아보기 어렵다. 이러한 현상은 경쟁 심화와 부동산 가격의 급격한 상승과 같은 문제를 동시에 야기하고 있으며, 만혼화·비혼화를 가속화하고 있다.

4. 3. 치열한 입시 경쟁

대한민국의 치열한 입시 경쟁은 저출산의 주요 원인 중 하나로 지목된다. 명문대 졸업 후에도 취업난이 심각하고, 소득 불안정이 지속되면서 청년층이 겪는 어려움은 가중되고 있다.[20][21][22][23] 2017년부터 2018년까지 일본의 대졸 취업률은 98%였던 반면, 한국은 67.7%에 그쳤다. 청년층의 체감 실업률은 24%에 달하며, 이는 주요 선진국들이 호황을 누리는 상황과 대조적이다.[20][21][22][23]한국의 노동 시장은 25%의 정규직과 75%의 비정규직 및 저임금 일자리로 구성되어 있어, 청년들은 정규직 취업과 승진을 위한 과도한 경쟁에 내몰린다.[20] 이러한 경쟁 사회에서 삼성전자, LG전자, 현대자동차 등 대기업 계열사에 취업하는 것은 매우 어렵고, 그렇지 못하면 도태되는 것으로 여겨지는 분위기가 팽배하다.

이러한 사회 분위기는 청년들의 정신 건강에도 악영향을 미쳐, 2016년 20대 우울증 환자는 2012년보다 22.2% 증가했다.[24][25] 2018년 기준 20대 실업자는 약 40만 명이며, 취업 경험이 전혀 없는 “취업 무경험 실업자”는 10만 4000명에 달한다.[26][27][28][29]

부모의 재력이 개인의 능력보다 중요하게 여겨지는 사회 현상은 스푼 계급론이라는 신조어로 표현된다. 2015년 12월 서울대학교 학생의 자살 사건은 이러한 현실을 반영하며, 한국 청년층에 큰 충격을 주었다.[30] 일본과 달리 중학교 또는 고등학교 입시가 없어, 대학 입시까지 걸러지는 과정이 거의 없는 점도 정신 질환의 원인 중 하나로 여겨진다.

2020년 대학 입학 정원은 34만 명이었지만, 신생아 수는 27만 명에 불과하여 2039년에는 심각한 정원 미달 사태가 발생할 것으로 예상된다.

5. 향후 출산율 전망 및 시나리오

다음은 통계청, 국회 예산정책처, 한국보건사회연구원, 유엔 등 기관에서 내놓은 향후 출산율 전망 또는 시나리오들이다.[49] 저출산으로 인해 한국에 끼치게 될 '영향' 등은 이 문단에 서술하지 않는다.

== 통계청 장래인구특별추계 ==

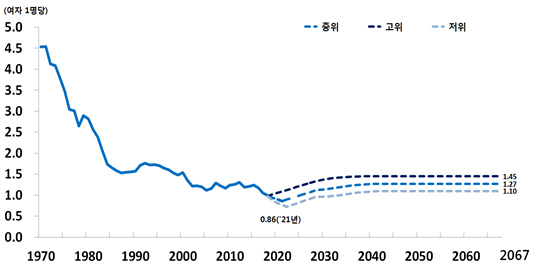

2016년 12월 통계청은 '장래인구추계:2015~2065년'에서 향후 합계출산율이 2017년 1.20명, 2018년 1.22명일 것이라고 예상했으나, 실제 합계출산율은 2017년 1.05명, 2018년 0.98명을 기록하며 통계청의 예상을 벗어났다.[49] 이에 통계청은 2019년 3월 28일 '장래인구특별추계: 2017∼2067년' 자료를 발표했다.[50]

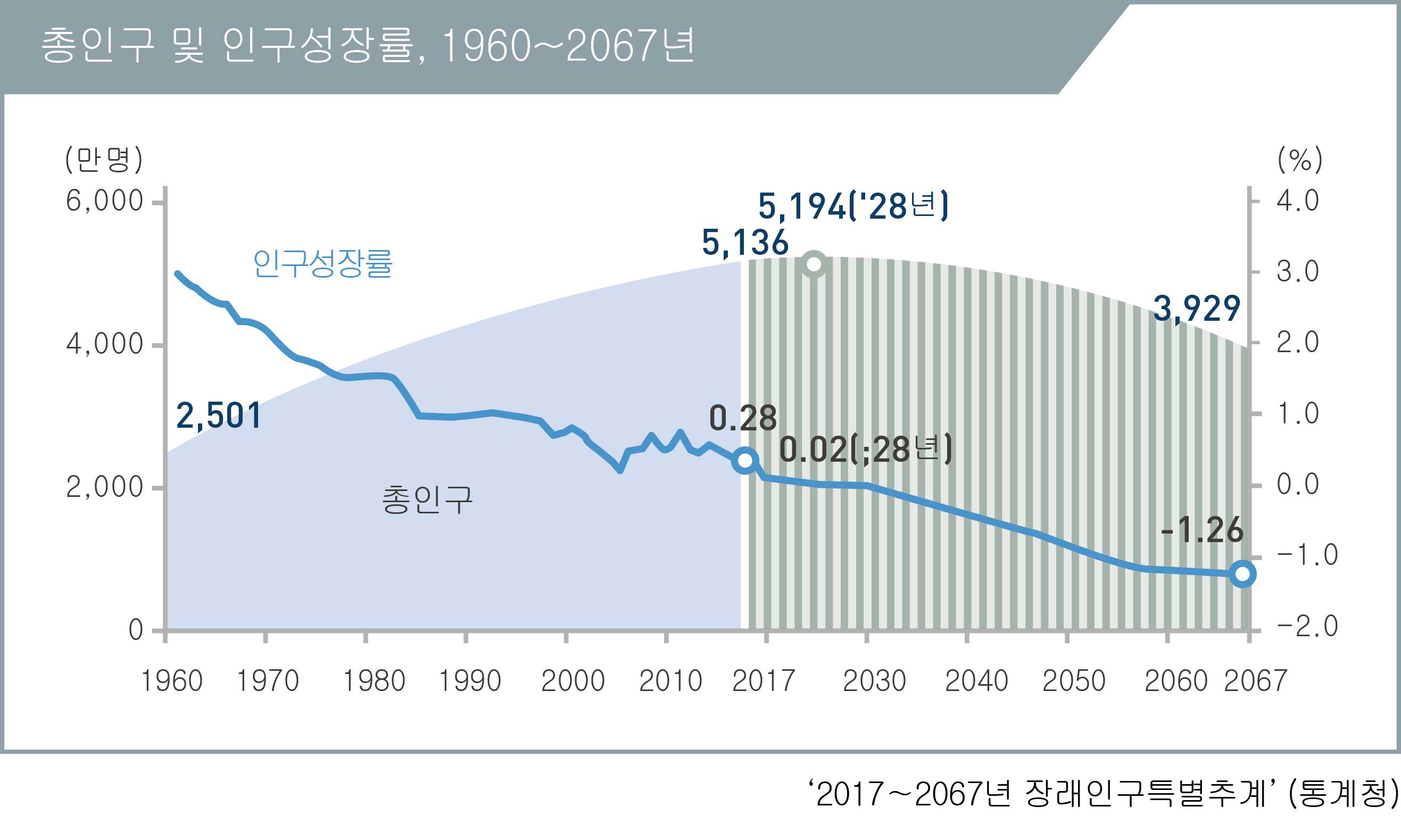

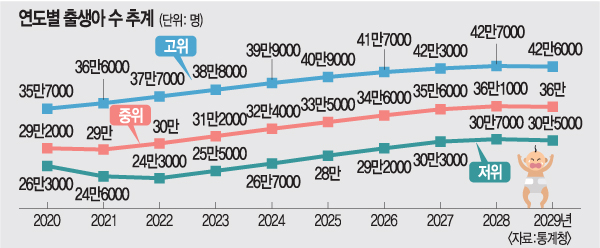

통계청은 출생아 수가 사망자 수보다 적어 발생하는 '자연감소' 현상이 2020년부터 발생할 것이라고 예측했고,[51] 실제로 2020년 출생아 수가 27만 명, 사망자 수가 30만 명을 기록해 자연감소가 발생했다.[52] 외국인을 포함한 총인구 감소 시점은 2029년으로 예상되었으며, 총인구는 2067년 3929만 명까지 감소하고, 65세 이상 노인 비율은 46.5%로 증가할 것으로 전망된다.

| 연도 | 2042 | 2050 | 2060 | 2067 |

| 0~14세 구성비 | 9.7% | 9.0% | 8.2% | 8.2% |

| 15~64세 구성비 | 55.1% | 51.1% | 48.0% | 45.7% |

| 65세 이상 구성비 | 35.2% | 39.9% | 43.8% | 46.1% |

| 총인구 | 4909만 명 | 4614만 명 | 4096만 명 | 3727만 명 |

통계청은 2021년 출산율이 0.86명으로 최저점을 찍고, 이후 반등해 2040년 1.27명을 유지할 것으로 전망했지만, 2020년 이미 0.84명을 기록했고, 한국은행은 2021년 0.7명대에 진입할 수 있다고 밝혀[53] 중위 추계가 아닌 저위 추계로 진행될 가능성이 높다.

저위 추계에서는 출산율이 2022년 0.72명으로 최저점을 찍고, 2033년 1.0명, 2045년 1.10명을 유지할 것으로 전망했다. 다음은 저위 추계를 기준으로 나타낸 인구 전망이다.

| 연도 | 2042 | 2050 | 2060 | 2067 |

| 0~14세 구성비 | 8.6% | 7.9% | 6.9% | 6.5% |

| 15~64세 구성비 | 55.1% | 50.4% | 46.5% | 43.5% |

| 65세 이상 구성비 | 36.3% | 41.6% | 46.6% | 50.0% |

| 총인구 | 4994만 명 | 4723만 명 | 4204만 명 | 3812만 명 |

기대수명은 2020년 사망자 수가 고위 추계 사망자 수보다 적어 중위 추계보다 더 오래 살 가능성이 높아,[54] 고위 추계를 기준으로 표기했다.

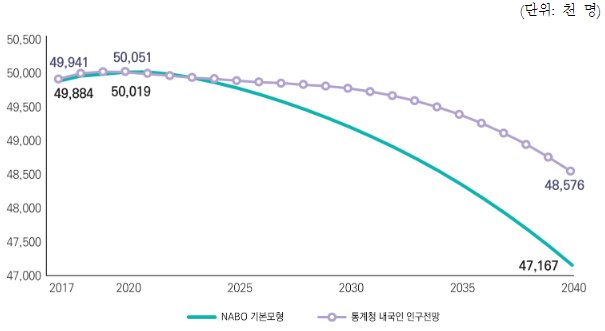

대한민국 통계청은 2016년에 총인구 감소가 2029년부터 시작될 것이라고 예측했으나, 2020년 발표에서 “총인구 감소는 2020년에 시작된다”고 수정했다. 출산율 하락으로 “인구 감소 원년”이 9년 앞당겨졌다.[12]

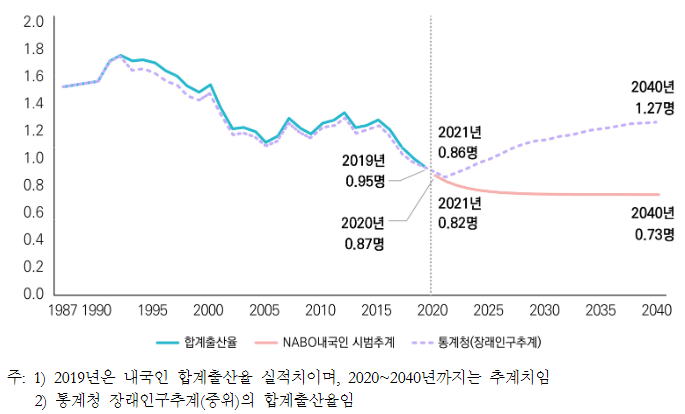

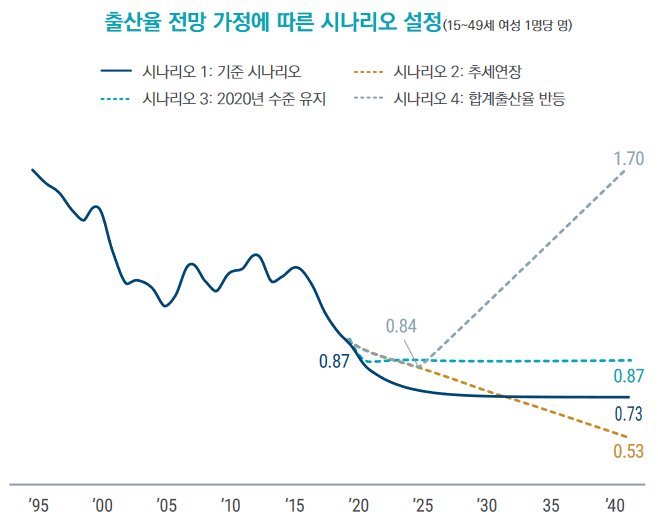

== 국회예산정책처 보고서 ==

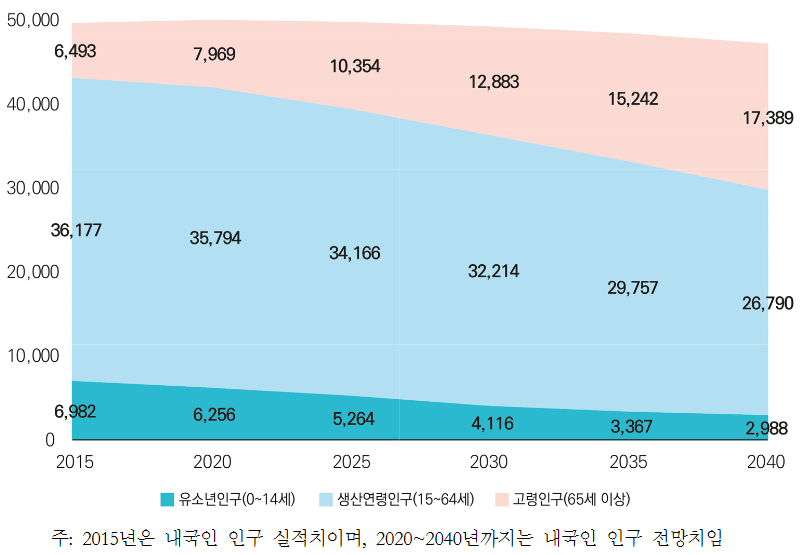

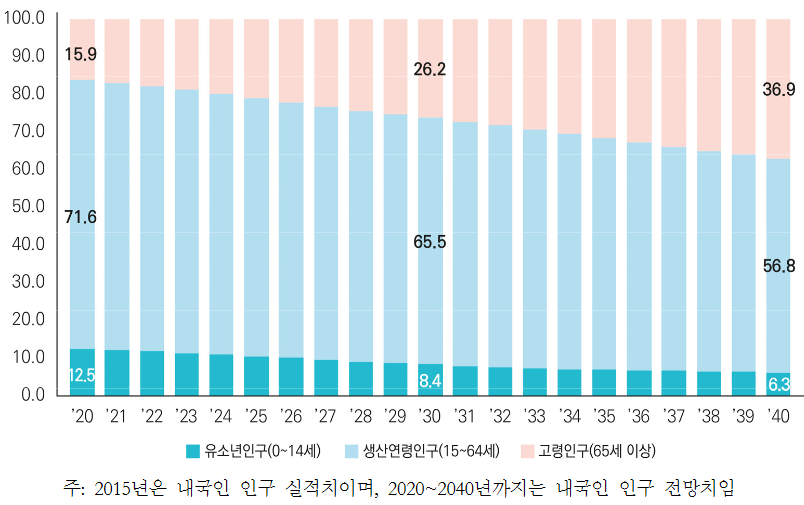

2021년 3월 국회예산정책처(NABO)는 '내국인 인구 시범추계: 2020~2040년' 보고서를 통해 통계청의 전망보다 더 비관적인 출산율 감소 추세를 제시했다.[49] 보고서는 2020년 0.87명이던 합계출산율이 2025년 0.75명, 2030년과 2040년에는 0.73명으로 지속적으로 하락할 것으로 전망했다.[49]

이러한 차이는 통계청이 사회‧문화적 환경 변화와 정책적 노력에 의한 출산율 반등 가능성을 고려한 반면, 국회예산정책처는 현재의 추세가 유지된다는 가정하에 장래 20년 이내의 인구를 전망했기 때문이다.[55] 즉, 통계청은 개인주의적 가치관 변화와 국가 정책 효과로 출산율 증가를 예상했지만, 국회예산정책처는 이러한 변화가 없을 것으로 보고 전망치를 제시했다.

보고서에서 '내국인 인구'는 외국인을 포함하지 않고 90일 이상 국내에 거주하는 대한민국 국적의 사람을 의미한다. 국회예산정책처는 일반적인 내국인 정의와 다르다는 점을 명시했다.

| 인구유형 | 정의 | 범위 | 관련통계 |

| 총인구 | 일정 시점에 일정한 지역내에 살고 있는 모든 인구 | 국내 상주 내국인 | 주민등록인구 |

| 내국인 인구 | 90일 이상 국내거주 대한민국 국적 인구 | 국내 상주 내국인 | 국회예산정책처(NABO) 내국인 인구 시범추계 |

보고서에 따르면 내국인 인구는 2020년 5,002만 명에서 2040년 4,717만 명으로 감소하여, 통계청 전망치보다 2.9%(141만 명) 더 적을 것으로 나타났다.

| colspan="2" rowspan="1" | | 2017 | 2020 | 2030 | 2040 | |

| 통계청 내국인 인구전망 | 합계출산율 | 1.05명 | 0.90명 | 1.15명 | 1.27명 |

| 내국인 인구 | 4994만 명 | 5005만 명 | 4980만 명 | 4857만 명 | |

| 65세 이상 비율 | 14.0% | 16.1% | 25.5% | 34.3% | |

| NABO 내국인 인구 시범추계 | 합계출산율 | 1.09명 | 0.87명 | 0.73명 | 0.73명 |

| 내국인 인구 | 4988만 명 | 5001만 명 | 4921만 명 | 4716만 명 | |

| 65세 이상 비율 | 14.1% | 15.9% | 26.2% | 36.9% |

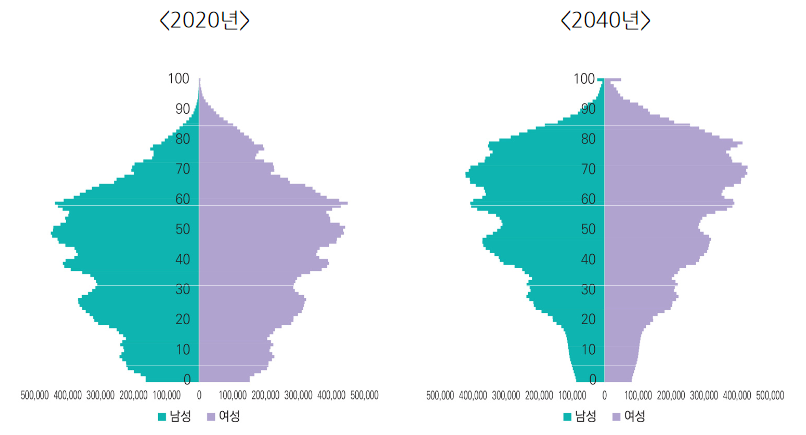

2040년에는 유소년 인구와 생산연령인구가 급격히 감소하고 고령인구가 급격히 증가하여, 인구 피라미드 구조가 40~60세 중심에서 60~80세 중심으로 변화할 것으로 전망된다.

2040년 내국인 노인 인구는 1,739만 명으로 유소년 인구(300만 명)의 5.8배에 달할 것으로 예상된다. 유소년 인구는 2020년 대비 47.8% 수준으로 감소하는 반면, 노인 인구는 2.2배 증가하여 고령화가 심화될 전망이다.

내국인 생산연령인구는 2020년 3,579만 명에서 2040년 2,679만 명으로 감소하고, 생산연령인구 비중도 71.6%에서 56.8%로 하락할 것으로 예측된다. 이는 저출산으로 인한 유소년 인구 감소가 생산연령인구 감소로 이어지고, 기대 수명 증가로 고령인구는 계속 증가하기 때문이다.

국회예산정책처는 4가지 추가 시나리오를 제시하여 인구 변화를 예측했다.

- 시나리오 1: 기존 시나리오. 합계출산율이 현재 수준에서 완만하게 하락.

- 시나리오 2: 합계출산율 하락 추세 연장.

- 시나리오 3: 2020년 합계출산율 수준 유지.

- 시나리오 4: 출산율이 2026년 반등해 2040년부터 1.7명 유지.

| colspan="2" rowspan="1" | | 2020 | 2030 | 2040 | |

| 시나리오 1 | 합계출산율 | 0.87명 | 0.73명 | 0.73명 |

| 내국인 인구 | 5001만 명 | 4921만 명 | 4716만 명 | |

| 65세 이상 비율 | 15.9% | 26.2% | 36.9% | |

| 시나리오 2 | 합계출산율 | 0.91명 | 0.72명 | 0.53명 |

| 내국인 인구 | 5001만 명 | 4939만 명 | 4718만 명 | |

| 65세 이상 비율 | 15.9% | 26.1% | 36.9% | |

| 시나리오 3 | 합계출산율 | 0.87명 | 0.87명 | 0.87명 |

| 내국인 인구 | 5001만 명 | 4945만 명 | 4764만 명 | |

| 65세 이상 비율 | 15.9% | 26.1% | 36.5% | |

| 시나리오 4 | 합계출산율 | 0.91명 | 1.15명 | 1.70명 |

| 내국인 인구 | 5001만 명 | 4958만 명 | 4900만 명 | |

| 65세 이상 비율 | 15.9% | 26.0% | 35.5% |

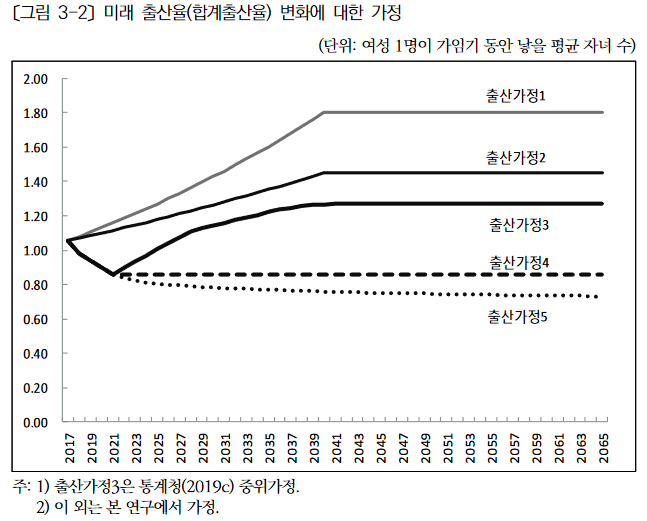

== 한국보건사회연구원 ==

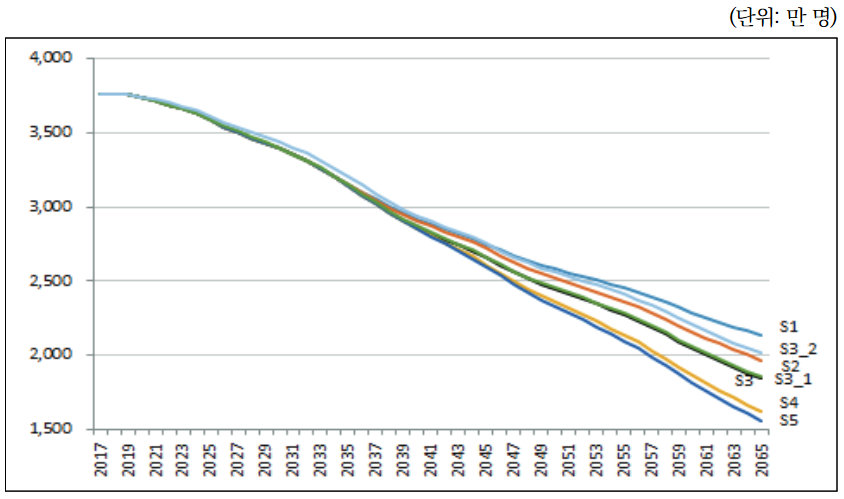

한국보건사회연구원이 2019년 12월 공표한 보고서 '출생 및 인구 규모 감소와 미래 사회정책'에서는, 5가지 출산율 시나리오와, 그에 더해 사망률(기대 수명), 국제순이동(외국인 유입)을 조금 바꾼 2가지 시나리오를 제시하며, 총 7가지의 시나리오를 제시했다.[49][56]

- 출산가정1: 이삼식·오상훈·이상돈·구성열·최효진(2011)이 제시. 국가 위상 제고, 경제성장과 복지 간 선순환 관계 유지 등을 충족하기 위해 필요한 합계출산율 1.8을 2040년에 달성한 후 유지.

- 출산가정2: 보건의료 기술 발전으로 유배우출산율이 개선되어 출산율이 상승한 일본 사례를 벤치마킹. 2040년 합계출산율 1.45명(일본의 2015년 수준) 도달 후 유지.

- 출산가정3: 통계청 중위 추계와 동일. 2021년 0.86명으로 최저점, 2040년 1.27명으로 반등.

- 출산가정4: 비관적. 2021년에 합계출산율 0.86명 도달 후 유지.

- 출산가정5: 2001~2017년 출산율 감소 속도 지속. 2021년 0.86, 2026년 0.8, 2030년 0.78, 2037년 0.76, 2051년 0.74, 2061년 0.73.

이 5가지 출산가정에 더해, 출산율은 출산가정3(통계청 중위추계)과 동일하지만 사망(기대수명) 및 국제이동(외국인 순유입)을 바꾼 2가지 시나리오를 추가했다.

| 시나리오 | 출산가정 | 기대수명가정 | 국제이동가정 |

| S1 | 출산율 2040년 1.80명 도달 후 지속 | 통계청 중위추계 | 통계청 중위추계 |

| S2 | 출산율 2040년 1.45명 도달 후 지속 | 통계청 중위추계 | 통계청 중위추계 |

| S3 | 출산율 2040년 1.27명 도달 후 지속(통계청 중위 추계와 동일) | 통계청 중위추계 | 통계청 중위추계 |

| S4 | 출산율 2021년 0.86명 도달 후 지속 | 통계청 중위추계 | 통계청 중위추계 |

| S5 | 출산율 2061년 0.73명으로 감소세 지속 | 통계청 중위추계 | 통계청 중위추계 |

| S3_1 | 출산율 2040년 1.27명 도달 후 지속(통계청 중위 추계와 동일) | 통계청 고위추계 | 통계청 중위추계 |

| S3_2 | 출산율 2040년 1.27명 도달 후 지속(통계청 중위 추계와 동일) | 통계청 중위추계 | 통계청 고위추계 |

- S3_1: S3과 출산율은 같지만, 더 오래산다는 가정.

- S3_2: S3과 출산율은 같지만, 외국인 순유입이 더 많다는 가정.

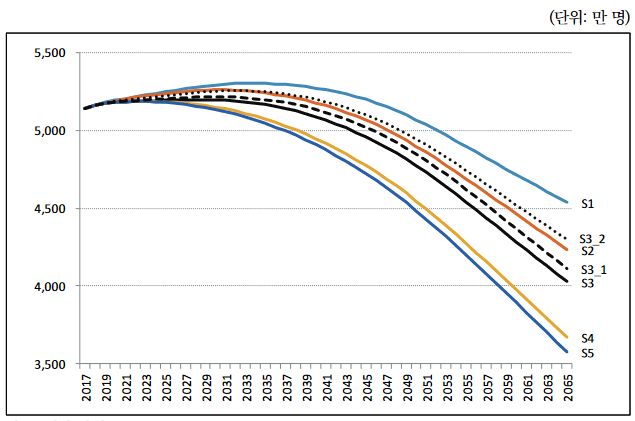

- 시나리오1 (합계출산율 2040년 1.8로 상승후 유지): 2065년 총인구 4500만 명 근접.

- 시나리오2 (합계출산율 2040년 1.45로 상승후 유지)와 시나리오3 (합계출산율 2040년 1.27로 상승후 유지): 2065년 총인구 각각 4200만 명, 4000만 명 근접.

- 시나리오4 (합계출산율 2021년 0.86으로 감소 후 유지)와 시나리오5 (합계출산율 2061년 0.73까지 감소): 2065년 총인구 각각 3600만 명, 3500만 명 근접.

- 합계출산율 1.27 지속 가정, 기대 수명 고위가정(S3_1): 2065년 총인구 4100만 명.

- 합계출산율 1.27 지속 가정, 국제이동 고위가정(S3_2): 2065년 총인구 4300만 명.

국제이동(외국인 순유입)이 많아질 경우(S3_2)에는 출산율이 1.27에서 1.45로 상승할 경우(S2)에 비해서도 인구 감소 속도가 상대적으로 완만할 것으로 추계되었다. 합계출산율이 1.27에서 유지되더라도 평균 수명이 보다 빠르게 상승할 경우(S3_1) 총인구 감소 속도는 다소 완화될 전망이다.

| 총인구 | 2017 | 2020 | 2040 | 2050 | 2065 |

| S1 | 5136만 명 | 5190만 명 | 5270만 명 | 5068만 명 | 4537만 명 |

| S2 | 5136만 명 | 5186만 명 | 5175만 명 | 4898만 명 | 4233만 명 |

| S3 | 5136만 명 | 5178만 명 | 5086만 명 | 4774만 명 | 4028만 명 |

| S4 | 5136만 명 | 5178만 명 | 4946만 명 | 4547만 명 | 3673만 명 |

| S5 | 5136만 명 | 5178만 명 | 4907만 명 | 4485만 명 | 3578만 명 |

| S3_1 | 5136만 명 | 5180만 명 | 5133만 명 | 4847만 명 | 4113만 명 |

| S3_2 | 5136만 명 | 5187만 명 | 5197만 명 | 4945만 명 | 4299만 명 |

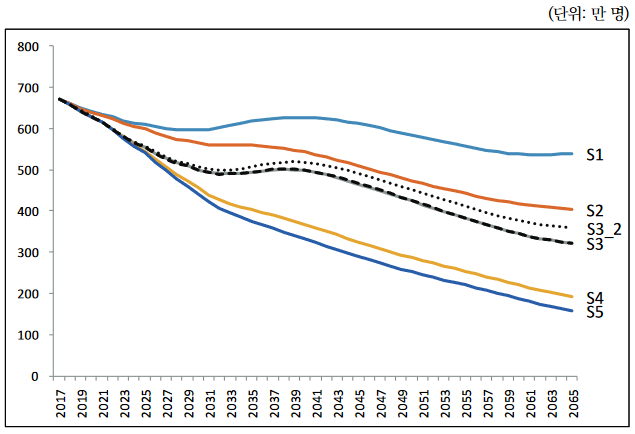

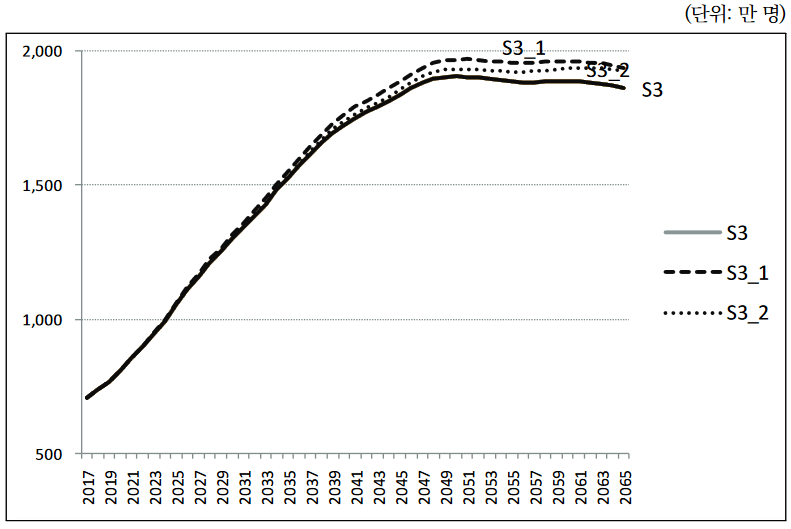

모든 시나리오에서 유소년(0~14세) 인구가 감소할 것으로 나타났으며, 출산율 수준이 낮을수록 감소세는 더욱 빨라질 전망이다. 통계청 중위 시나리오(S3)에 의하면 2017년 672만 명에서 2065년 322만 명으로 감소할 전망이다. 시나리오1의 경우에는 2065년 540만 명으로 감소폭이 비교적 완만하다. 그러나 시나리오4는 2065년 192만 명, 시나리오5는 2065년 158만 명으로 급격하게 감소할 전망이다.

평균 수명이 더 빠르게 상승할 경우(S3_1)에는 주로 고령층에만 영향을 미치기 때문에 유소년 인구는 통계청 중위 시나리오(S3)와 비교하여 차이가 없다. 국제이동이 최대로 증가하는 고위가정을 적용한 경우(S3_2) 유소년 인구는 국내이주여성의 출산이나 동반 아동 이주 등으로

5. 1. 통계청 장래인구특별추계

2016년 12월 통계청은 '장래인구추계:2015~2065년'에서 향후 합계출산율이 2017년 1.20명, 2018년 1.22명일 것이라고 예상했으나, 실제 합계출산율은 2017년 1.05명, 2018년 0.98명을 기록하며 통계청의 예상을 벗어났다.[49] 이에 통계청은 2019년 3월 28일 '장래인구특별추계: 2017∼2067년' 자료를 발표했다.[50]통계청은 출생아 수가 사망자 수보다 적어 발생하는 '자연감소' 현상이 2020년부터 발생할 것이라고 예측했고,[51] 실제로 2020년 출생아 수가 27만 명, 사망자 수가 30만 명을 기록해 자연감소가 발생했다.[52] 외국인을 포함한 총인구 감소 시점은 2029년으로 예상되었으며, 총인구는 2067년 3929만 명까지 감소하고, 65세 이상 노인 비율은 46.5%로 증가할 것으로 전망된다.

| 연도 | 2042 | 2050 | 2060 | 2067 |

| 0~14세 구성비 | 9.7% | 9.0% | 8.2% | 8.2% |

| 15~64세 구성비 | 55.1% | 51.1% | 48.0% | 45.7% |

| 65세 이상 구성비 | 35.2% | 39.9% | 43.8% | 46.1% |

| 총인구 | 4909만 명 | 4614만 명 | 4096만 명 | 3727만 명 |

통계청은 2021년 출산율이 0.86명으로 최저점을 찍고, 이후 반등해 2040년 1.27명을 유지할 것으로 전망했지만, 2020년 이미 0.84명을 기록했고, 한국은행은 2021년 0.7명대에 진입할 수 있다고 밝혀[53] 중위 추계가 아닌 저위 추계로 진행될 가능성이 높다.

저위 추계에서는 출산율이 2022년 0.72명으로 최저점을 찍고, 2033년 1.0명, 2045년 1.10명을 유지할 것으로 전망했다. 다음은 저위 추계를 기준으로 나타낸 인구 전망이다.

| 연도 | 2042 | 2050 | 2060 | 2067 |

| 0~14세 구성비 | 8.6% | 7.9% | 6.9% | 6.5% |

| 15~64세 구성비 | 55.1% | 50.4% | 46.5% | 43.5% |

| 65세 이상 구성비 | 36.3% | 41.6% | 46.6% | 50.0% |

| 총인구 | 4994만 명 | 4723만 명 | 4204만 명 | 3812만 명 |

기대수명은 2020년 사망자 수가 고위 추계 사망자 수보다 적어 중위 추계보다 더 오래 살 가능성이 높아,[54] 고위 추계를 기준으로 표기했다.

대한민국 통계청은 2016년에 총인구 감소가 2029년부터 시작될 것이라고 예측했으나, 2020년 발표에서 “총인구 감소는 2020년에 시작된다”고 수정했다. 출산율 하락으로 “인구 감소 원년”이 9년 앞당겨졌다.[12]

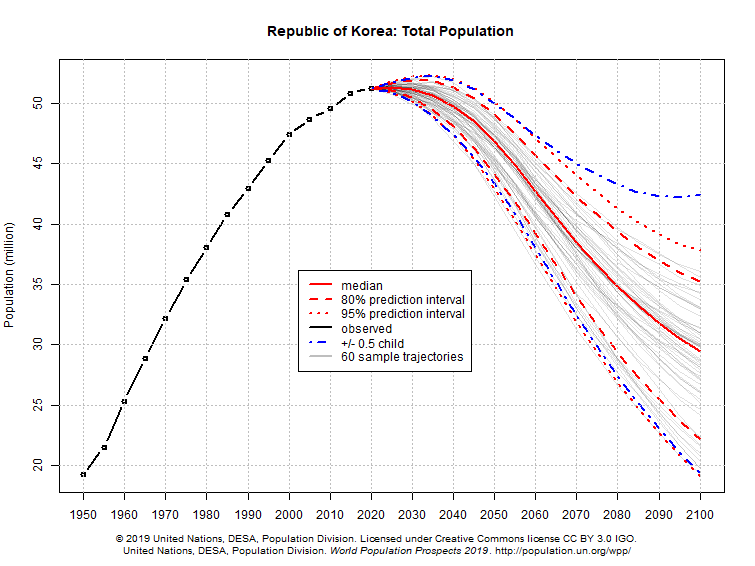

유엔의 중위 추계에 따르면 2020-2025년 사이 한국의 합계출산율은 1.08명, 고령화율은 15.8%, 총인구는 5126만 명으로 예측된다. 저위 추계에서는 2020-2025년 사이 합계출산율 0.83명, 고령화율 15.8%, 총인구 5126만 명으로 예측된다. 유엔의 저위 추계에 따르면, 한국의 고령화율은 2045년에 일본을 제치고 세계 최고 수준이 되며, 2070년에는 국민 절반 이상이 고령자가 되고, 2100년 인구는 1946년 수준으로 감소할 것이라고 예측되었다.

5. 2. 국회예산정책처 보고서

2021년 3월 국회예산정책처(NABO)는 '내국인 인구 시범추계: 2020~2040년' 보고서를 통해 통계청의 전망보다 더 비관적인 출산율 감소 추세를 제시했다.[49] 보고서는 2020년 0.87명이던 합계출산율이 2025년 0.75명, 2030년과 2040년에는 0.73명으로 지속적으로 하락할 것으로 전망했다.[49]이러한 차이는 통계청이 사회‧문화적 환경 변화와 정책적 노력에 의한 출산율 반등 가능성을 고려한 반면, 국회예산정책처는 현재의 추세가 유지된다는 가정하에 장래 20년 이내의 인구를 전망했기 때문이다.[55] 즉, 통계청은 개인주의적 가치관 변화와 국가 정책 효과로 출산율 증가를 예상했지만, 국회예산정책처는 이러한 변화가 없을 것으로 보고 전망치를 제시했다.

보고서에서 '내국인 인구'는 외국인을 포함하지 않고 90일 이상 국내에 거주하는 대한민국 국적의 사람을 의미한다. 국회예산정책처는 일반적인 내국인 정의와 다르다는 점을 명시했다.

| 인구유형 | 정의 | 범위 | 관련통계 |

| 총인구 | 일정 시점에 일정한 지역내에 살고 있는 모든 인구 | 국내 상주 내국인 | 주민등록인구 |

| 내국인 인구 | 90일 이상 국내거주 대한민국 국적 인구 | 국내 상주 내국인 | 국회예산정책처(NABO) 내국인 인구 시범추계 |

보고서에 따르면 내국인 인구는 2020년 5,002만 명에서 2040년 4,717만 명으로 감소하여, 통계청 전망치보다 2.9%(141만 명) 더 적을 것으로 나타났다.

| colspan="2" rowspan="1" | | 2017 | 2020 | 2030 | 2040 | |

| 통계청 내국인 인구전망 | 합계출산율 | 1.05명 | 0.90명 | 1.15명 | 1.27명 |

| 내국인 인구 | 4994만 명 | 5005만 명 | 4980만 명 | 4857만 명 | |

| 65세 이상 비율 | 14.0% | 16.1% | 25.5% | 34.3% | |

| NABO 내국인 인구 시범추계 | 합계출산율 | 1.09명 | 0.87명 | 0.73명 | 0.73명 |

| 내국인 인구 | 4988만 명 | 5001만 명 | 4921만 명 | 4716만 명 | |

| 65세 이상 비율 | 14.1% | 15.9% | 26.2% | 36.9% |

2040년에는 유소년 인구와 생산연령인구가 급격히 감소하고 고령인구가 급격히 증가하여, 인구 피라미드 구조가 40~60세 중심에서 60~80세 중심으로 변화할 것으로 전망된다.

2040년 내국인 노인 인구는 1,739만 명으로 유소년 인구(300만 명)의 5.8배에 달할 것으로 예상된다. 유소년 인구는 2020년 대비 47.8% 수준으로 감소하는 반면, 노인 인구는 2.2배 증가하여 고령화가 심화될 전망이다.

내국인 생산연령인구는 2020년 3,579만 명에서 2040년 2,679만 명으로 감소하고, 생산연령인구 비중도 71.6%에서 56.8%로 하락할 것으로 예측된다. 이는 저출산으로 인한 유소년 인구 감소가 생산연령인구 감소로 이어지고, 기대여명 증가로 고령인구는 계속 증가하기 때문이다.

국회예산정책처는 4가지 추가 시나리오를 제시하여 인구 변화를 예측했다.

- 시나리오 1: 기존 시나리오. 합계출산율이 현재 수준에서 완만하게 하락.

- 시나리오 2: 합계출산율 하락 추세 연장.

- 시나리오 3: 2020년 합계출산율 수준 유지.

- 시나리오 4: 출산율이 2026년 반등해 2040년부터 1.7명 유지.

| colspan="2" rowspan="1" | | 2020 | 2030 | 2040 | |

| 시나리오 1 | 합계출산율 | 0.87명 | 0.73명 | 0.73명 |

| 내국인 인구 | 5001만 명 | 4921만 명 | 4716만 명 | |

| 65세 이상 비율 | 15.9% | 26.2% | 36.9% | |

| 시나리오 2 | 합계출산율 | 0.91명 | 0.72명 | 0.53명 |

| 내국인 인구 | 5001만 명 | 4939만 명 | 4718만 명 | |

| 65세 이상 비율 | 15.9% | 26.1% | 36.9% | |

| 시나리오 3 | 합계출산율 | 0.87명 | 0.87명 | 0.87명 |

| 내국인 인구 | 5001만 명 | 4945만 명 | 4764만 명 | |

| 65세 이상 비율 | 15.9% | 26.1% | 36.5% | |

| 시나리오 4 | 합계출산율 | 0.91명 | 1.15명 | 1.70명 |

| 내국인 인구 | 5001만 명 | 4958만 명 | 4900만 명 | |

| 65세 이상 비율 | 15.9% | 26.0% | 35.5% |

5. 3. 한국보건사회연구원

한국보건사회연구원이 2019년 12월 공표한 보고서 '출생 및 인구 규모 감소와 미래 사회정책'에서는, 5가지 출산율 시나리오와, 그에 더해 사망률(기대수명), 국제순이동(외국인 유입)을 조금 바꾼 2가지 시나리오를 제시하며, 총 7가지의 시나리오를 제시했다.[49][56]- 출산가정1: 이삼식·오상훈·이상돈·구성열·최효진(2011)이 제시. 국가 위상 제고, 경제성장과 복지 간 선순환 관계 유지 등을 충족하기 위해 필요한 합계출산율 1.8을 2040년에 달성한 후 유지.

- 출산가정2: 보건의료 기술 발전으로 유배우출산율이 개선되어 출산율이 상승한 일본 사례를 벤치마킹. 2040년 합계출산율 1.45명(일본의 2015년 수준) 도달 후 유지.

- 출산가정3: 통계청 중위 추계와 동일. 2021년 0.86명으로 최저점, 2040년 1.27명으로 반등.

- 출산가정4: 비관적. 2021년에 합계출산율 0.86명 도달 후 유지.

- 출산가정5: 2001~2017년 출산율 감소 속도 지속. 2021년 0.86, 2026년 0.8, 2030년 0.78, 2037년 0.76, 2051년 0.74, 2061년 0.73.

이 5가지 출산가정에 더해, 출산율은 출산가정3(통계청 중위추계)과 동일하지만 사망(기대수명) 및 국제이동(외국인 순유입)을 바꾼 2가지 시나리오를 추가했다.

| 시나리오 | 출산가정 | 기대수명가정 | 국제이동가정 |

| S1 | 출산율 2040년 1.80명 도달 후 지속 | 통계청 중위추계 | 통계청 중위추계 |

| S2 | 출산율 2040년 1.45명 도달 후 지속 | 통계청 중위추계 | 통계청 중위추계 |

| S3 | 출산율 2040년 1.27명 도달 후 지속(통계청 중위 추계와 동일) | 통계청 중위추계 | 통계청 중위추계 |

| S4 | 출산율 2021년 0.86명 도달 후 지속 | 통계청 중위추계 | 통계청 중위추계 |

| S5 | 출산율 2061년 0.73명으로 감소세 지속 | 통계청 중위추계 | 통계청 중위추계 |

| S3_1 | 출산율 2040년 1.27명 도달 후 지속(통계청 중위 추계와 동일) | 통계청 고위추계 | 통계청 중위추계 |

| S3_2 | 출산율 2040년 1.27명 도달 후 지속(통계청 중위 추계와 동일) | 통계청 중위추계 | 통계청 고위추계 |

- S3_1: S3과 출산율은 같지만, 더 오래산다는 가정.

- S3_2: S3과 출산율은 같지만, 외국인 순유입이 더 많다는 가정.

|섬네일|266x266픽셀|한국보건사회연구원 시나리오별 총인구 전망(2017~2065년)]]

- 시나리오1 (합계출산율 2040년 1.8로 상승후 유지): 2065년 총인구 4500만 명 근접.

- 시나리오2 (합계출산율 2040년 1.45로 상승후 유지)와 시나리오3 (합계출산율 2040년 1.27로 상승후 유지): 2065년 총인구 각각 4200만 명, 4000만 명 근접.

- 시나리오4 (합계출산율 2021년 0.86으로 감소 후 유지)와 시나리오5 (합계출산율 2061년 0.73까지 감소): 2065년 총인구 각각 3600만 명, 3500만 명 근접.

- 합계출산율 1.27 지속 가정, 기대수명 고위가정(S3_1): 2065년 총인구 4100만 명.

- 합계출산율 1.27 지속 가정, 국제이동 고위가정(S3_2): 2065년 총인구 4300만 명.

국제이동(외국인 순유입)이 많아질 경우(S3_2)에는 출산율이 1.27에서 1.45로 상승할 경우(S2)에 비해서도 인구 감소 속도가 상대적으로 완만할 것으로 추계되었다. 합계출산율이 1.27에서 유지되더라도 평균수명이 보다 빠르게 상승할 경우(S3_1) 총인구 감소 속도는 다소 완화될 전망이다.

| 총인구 | 2017 | 2020 | 2040 | 2050 | 2065 |

| S1 | 5136만 명 | 5190만 명 | 5270만 명 | 5068만 명 | 4537만 명 |

| S2 | 5136만 명 | 5186만 명 | 5175만 명 | 4898만 명 | 4233만 명 |

| S3 | 5136만 명 | 5178만 명 | 5086만 명 | 4774만 명 | 4028만 명 |

| S4 | 5136만 명 | 5178만 명 | 4946만 명 | 4547만 명 | 3673만 명 |

| S5 | 5136만 명 | 5178만 명 | 4907만 명 | 4485만 명 | 3578만 명 |

| S3_1 | 5136만 명 | 5180만 명 | 5133만 명 | 4847만 명 | 4113만 명 |

| S3_2 | 5136만 명 | 5187만 명 | 5197만 명 | 4945만 명 | 4299만 명 |

|섬네일|273x273픽셀|한국보건사회연구원 시나리오별 유소년 인구(0~14세) 전망(2017~2065년)]]

모든 시나리오에서 유소년(0~14세) 인구가 감소할 것으로 나타났으며, 출산율 수준이 낮을수록 감소세는 더욱 빨라질 전망이다. 통계청 중위 시나리오(S3)에 의하면 2017년 672만 명에서 2065년 322만 명으로 감소할 전망이다. 시나리오1의 경우에는 2065년 540만 명으로 감소폭이 비교적 완만하다. 그러나 시나리오4는 2065년 192만 명, 시나리오5는 2065년 158만 명으로 급격하게 감소할 전망이다.

평균수명이 더 빠르게 상승할 경우(S3_1)에는 주로 고령층에만 영향을 미치기 때문에 유소년 인구는 통계청 중위 시나리오(S3)와 비교하여 차이가 없다. 국제이동이 최대로 증가하는 고위가정을 적용한 경우(S3_2) 유소년 인구는 국내이주여성의 출산이나 동반 아동 이주 등으로 인해 상대적으로 많아질 전망이다.

| 유소년 | 2017 | 2020 | 2040 | 2050 | 2065 |

| S1 | 672만 명 | 642만 명 | 627만 명 | 584만 명 | 540만 명 |

| S2 | 672만 명 | 640만 명 | 543만 명 | 474만 명 | 404만 명 |

| S3 | 672만 명 | 630만 명 | 498만 명 | 424만 명 | 322만 명 |

| S4 | 672만 명 | 630만 명 | 367만 명 | 287만 명 | 192만 명 |

| S5 | 672만 명 | 630만 명 | 332만 명 | 252만 명 | 158만 명 |

| S3_1 | 672만 명 | 630만 명 | 499만 명 | 425만 명 | 322만 명 |

| S3_2 | 672만 명 | 630만 명 | 518만 명 | 452만 명 | 359만 명 |

생산연령인구(15~64세) 역시 모든 시나리오에서 감소할 것으로 전망되며, 출산율이 낮을수록 감소가 더 빠르게 진행될 전망이다. 시나리오1의 경우 2017년 3757만 명에서 2065년 2137만 명으로 감소할 것으로 전망된다. 2065년 기준 생산연령인구는 시나리오2 1970만 명, 시나리오3 1846만 명, 시나리오4 1621만 명, 시나리오5 1560만 명으로, 시나리오1과 시나리오5 간 차이는 약 600만 명에 이를 전망이다.

평균수명이 더 빠르게 높아질 경우(S3_1) 생산연령인구는 통계청 중위 시나리오(S3)와 거의 차이가 없을 전망이다. 평균수명 상승이 주로 고령층을 중심으로 이루어지기 때문이다. 국제이동이 최다인 경우(S3_2)는 감소 속도가 현저히 둔화될 전망이다. 2065년 기준 시나리오 S3과 S3_2 간 생산연령인구 차이는 200만 명 이상이 될 전망이다. 국제이동 증가는 평균수명 상승과 달리 주로 젊은 층을 증가시키는 효과가 있기 때문이다.

| 생산연령 | 2017 | 2020 | 2040 | 2050 | 2065 |

| S1 | 3757만 명 | 3736만 명 | 2918만 명 | 2581만 명 | 2137만 명 |

| S2 | 3757만 명 | 3736만 명 | 2907만 명 | 2522만 명 | 1970만 명 |

| S3 | 3757만 명 | 3736만 명 | 2863만 명 | 2446만 명 | 1846만 명 |

| S4 | 3757만 명 | 3736만 명 | 2854만 명 | 2357만 명 | 1621만 명 |

| S5 | 3757만 명 | 3736만 명 | 2850만 명 | 2330만 명 | 1560만 명 |

| S3_1 | 3757만 명 | 3736만 명 | 2871만 명 | 2455만 명 | 1855만 명 |

| S3_2 | 3757만 명 | 3743만 명 | 2941만 명 | 2561만 명 | 2015만 명 |

전체 추계 대상 기간이 65년 미만이기 때문에 노인 인구(65세 이상)의 '수'는 출산 가정에 따른 차이가 없다. 출산 가정에 따라 태어난 신생아들이 추계 기간 동안 노인 인구로 진입하지 못하기 때문이다. 시나리오1~시나리오5 간 노인 인구 차이는 없지만, 예외적으로 평균수명이 더 빠르게 증가할 것으로 보는 통계청 시나리오(S3_1)의 경우 노인 인구가 상대적으로 많아질 전망이다. 국제이동이 최대가 되는 통계청 시나리오(S3_2)의 경우에도 외국으로부터 유입된 중장년층이 기간 경과에 따라 노인 인구가 되므로 상대적으로 많아질 전망이다. 2050년 기준 통계청 중위시나리오의 경우 1903만 명, 사망 고위가정(S3_1) 1966만 명, 국제이동 고위가정(S3_2) 1932만 명으로 전망된다.

| 노인 | 2017 | 2020 | 2040 | 2050 | 2065 |

| S1 | 707만 명 | 813만 명 | 1724만 명 | 1903만 명 | 1860만 명 |

| S2 | 707만 명 | 813만 명 | 1724만 명 | 1903만 명 | 1860만 명 |

| S3 | 707만 명 | 813만 명 | 1724만 명 | 1903만 명 | 1860만 명 |

| S4 | 707만 명 | 813만 명 | 1724만 명 | 1903만 명 | 1860만 명 |

| S5 | 707만 명 | 813만 명 | 1724만 명 | 1903만 명 | 1860만 명 |

| S3_1 | 707만 명 | 814만 명 | 1763만 명 | 1966만 명 | 1936만 명 |

| S3_2 | 707만 명 | 813만 명 | 1738만 명 | 1932만 명 | 1926만 명 |

노인 인구수 자체는 큰 변화가 없지만, 총인구 대비 노인 인구(65세 이상) 비율, 즉 고령화 수준은 출산율이 낮은 시나리오일수록 높아질 전망이다. 2065년 노인 비율은 시나리오1 41.0%, 시나리오2 43.9%, 시나리오3 46.2%, 시나리오4 50.6%, 시나리오5 52.0%로 높아질 전망이다. 시나리오1과 시나리오5 간 노인 수준 차이는 2065년 기준 11%포인트에 이를 전망이다.

| 노인 비율 | 2017 | 2020 | 2040 | 2050 | 2065 |

| S1 | 13.8% | 15.7% | 32.7% | 37.6% | 41.0% |

| S2 | 13.8% | 15.7% | 33.3% | 38.9% | 43.9% |

| S3 | 13.8% | 15.7% | 33.9% | 39.9% | 46.2% |

| S4 | 13.8% | 15.7% | 34.9% | 41.9% | 50.6% |

| S5 | 13.8% | 15.7% | 35.1% | 42.4% | 52.0% |

| S3_1 | 13.8% | 15.7% | 34.3% | 40.6% | 47.1% |

| S3_2 | 13.8% | 15.7% | 33.4% | 39.1% | 44.8% |

5. 4. 유엔

2019년 6월 유엔 경제사회국(DESA)이 공표한 '세계인구전망 2019'에 따르면, 대한민국은 2020년부터 출생아 수가 사망자 수를 밑도는 자연감소가 발생하며, 2025년부터 내/외국인을 포함한 총인구가 감소하기 시작해 2100년 2954만 명으로 감소할 것으로 예상했다.[57][58] 이는 중위 추계를 기준으로 나타난 것이며, 2020년 실제로도 자연감소가 발생했다.[59]

향후 출산율, 기대 수명, 인구 이동 등을 모두 비관적으로 바라본 저위 추계의 경우, 2020년 5126만 명으로 정점을 찍고 2021년부터 감소가 시작되어 2100년 1928만 명까지 감소할 것으로 예측되었다. 중위 추계에 따르면 2050년 대한민국의 65세 이상 노인 비율은 38.1%에 달하며, 같은 기간 일본 37.7%를 제치고 세계 1위 노인 비율 국가가 되며, 2060년에 이르러서는 65세 이상 노인 인구가 25~64세 일하는 인구보다 많아져 노인 부양이 사실상 어려울 것으로 예상된다.

| 년도 | 합계출산율 | 고령화율(65세 이상) | 중위연령 | 총인구(만 명) |

|---|---|---|---|---|

| 2020-2025 | 1.08 | 15.8% | 43.7 | 5126 |

| 2025-2030 | 1.09 | 20.2% | 46.5 | 5133 |

| 2030-2035 | 1.18 | 24.7% | 49.1 | 5115 |

| 2035-2040 | 1.25 | 29.0% | 51.4 | 5068 |

| 2040-2045 | 1.32 | 32.9% | 54.9 | 4978 |

| 2045-2050 | 1.39 | 35.8% | 56.5 | 4848 |

| 2050-2055 | 1.44 | 38.1% | 57.7 | 4683 |

| 2055-2060 | 1.48 | 39.2% | 58.5 | 4485 |

| 2060-2065 | 1.52 | 40.9% | 58.5 | 4270 |

| 2065-2070 | 1.56 | 42.1% | 58.3 | 4056 |

| 2070-2075 | 1.58 | 41.9% | 57.9 | 3854 |

| 2075-2080 | 1.61 | 41.5% | 57.1 | 3666 |

| 2080-2085 | 1.63 | 41.3% | 56.2 | 3493 |

| 2085-2090 | 1.64 | 40.5% | 55.7 | 3335 |

| 2090-2095 | 1.65 | 39.5% | 55.1 | 3191 |

| 2095-2100 | 1.67 | 38.7% | 54.6 | 3062 |

| 년도 | 합계출산율 | 고령화율(65세 이상) | 중위연령 | 총인구(만 명) |

|---|---|---|---|---|

| 2020-2025 | 0.83 | 15.8% | 43.7 | 5126 |

| 2025-2030 | 0.69 | 20.4% | 46.8 | 5093 |

| 2030-2035 | 0.68 | 25.3% | 49.8 | 5012 |

| 2035-2040 | 0.75 | 30.1% | 52.6 | 4893 |

| 2040-2045 | 0.82 | 34.6% | 55.2 | 4740 |

| 2045-2050 | 0.89 | 38.1% | 57.2 | 4552 |

| 2050-2055 | 0.94 | 41.1% | 59.0 | 4333 |

| 2055-2060 | 0.98 | 43.1% | 60.8 | 4081 |

| 2060-2065 | 1.02 | 45.9% | 62.5 | 3804 |

| 2065-2070 | 1.06 | 48.5% | 64.0 | 3519 |

| 2070-2075 | 1.08 | 49.8% | 64.9 | 3241 |

| 2075-2080 | 1.11 | 51.0% | 65.7 | 2980 |

| 2080-2085 | 1.13 | 52.7% | 66.6 | 2737 |

| 2085-2090 | 1.14 | 53.7% | 67.4 | 2513 |

| 2090-2095 | 1.15 | 53.0% | 67.4 | 2303 |

| 2095-2100 | 1.17 | 51.6% | 66.4 | 2106 |

유엔의 저위 추계에 따르면, 한국의 고령화율은 2045년에 일본을 제치고 세계에서 가장 높아지며, 2070년경에는 국민의 절반 이상이 65세 이상 고령자가 될 것이라고 한다. 또한 2100년 인구는 1,928만 명까지 감소하여 1946년 수준으로 떨어질 것이라고 예측되었다.

6. 정부 대책

한국 정부는 2006년 저출산 해소를 위해 출산 보건 의료 서비스 개선을 골자로 하는 새로운 정책을 시행했다.[60] 하지만 이 정책은 출산율을 높이는 데 거의 효과가 없었다. 이에 출산율을 높이고 다가오는 고령화 사회의 문제에 대비하기 위해 2003년에 고령화 및 미래사회위원회가 설립되었다. 대통령 직속의 이 위원회는 2006년 제1차 저출산 고령사회 기본계획을 발표했다. 이 계획은 보육 및 유아 교육에 대한 지원과 사회 보험과 같은 다자녀 가정을 위한 경제적 혜택을 포함한다.

한국 정부는 2018년 12월 2일 한국의 출산율을 높이기 위한 친출산 정책[61]을 발표했다. 이 정책은 의료비와 양육비를 줄이고 워킹맘들에게 더 나은 지원 시스템을 제공함으로써 부모가 2명 이상의 아이를 가질 수 있는 긍정적인 환경을 조성하는 것을 목적으로 한다.

2017년에 당선된 문재인 대통령은 정부가 공공기관이 돌보는 영유아 보육 비율을 3배로 확대하겠다며, 이를 위해 자녀 양육비 보조금을 확대하겠다고 밝혔다.[62] 정부는 2022년까지 신생아 수가 연간 30만 명 미만으로 줄어들 것으로 예상하고 있어 출산율이 지속적으로 감소함에 따라 매년 30만 명 이상의 신생아 비율을 유지하는 것을 목표로 한다.

보건복지부는 문재인 정부의 개선된 계획이 전세대의 삶의 수준을 높이고 장기적으로 저출산 문제를 해결할 것이라고 말했다.[63] 정부는 2019년부터 만 1세 미만의 영유아에 대한 의료비 지원을 약속했다. 또한, 정부는 2025년까지 미취학 아동들에게 재정적 지원을 제공할 계획이다.

정부는 난임 부부에 대한 지원을 늘렸다. 난임 부부는 최대 4회까지 인공수정을 위한 의료비의 70% 이상을 지원받을 수 있다.[64] 보건복지부에 따르면 2019년 하반기부터 8세 미만의 자녀가있는 부모는 1시간 일찍 퇴근할 수 있으며 유급 육아휴직은 10일로 늘어난다.

한국 정부는 2006년 이후 저출산 대책으로 일본 엔화로 총 21조 엔을 투입했지만, 성과는 전혀 나타나지 않고 있다.

2020년, 한국 정부는 2022년부터 0세~1세 자녀를 둔 부모에게 월 30만 원(약 2만 8500엔)의 수당을 지급하고, 2025년까지 금액을 50만 원으로 인상하기로 했다.[32]

6. 1. 저출산기본법 등 법적 근거

저출산기본법은 자녀의 출산 및 양육, 노인의 건강하고 활력 있는 사회생활을 위한 국가의 책임을 정하고, 저출산ㆍ고령사회 정책의 기본방향과 그 수립 및 추진체계에 관한 사항 등을 규정하여 국민의 삶의 질 향상과 국가의 지속적인 발전에 이바지할 목적으로 2005년 5월 18일 제정되어 같은 해 9월 1일 시행되었다.[65] 이후 2020년 8월 현재까지 총 4회에 걸쳐 개정되었으며 주요 내용은 다음과 같다.[65]

한국 정부는 2006년 이후 저출산 대책으로 일본 엔화로 총 21조 엔을 투입했지만, 성과는 전혀 나타나지 않고 있다. 2020년, 한국 정부는 2022년부터 0세~1세 자녀를 둔 부모에게 월 30만 원(약 2만 8500엔)의 수당을 지급하고, 2025년까지 금액을 50만 원으로 인상하기로 했다.[32]

6. 2. 기본계획 수립 및 시행

정부는 2006년부터 2020년 8월 현재까지 저출산·고령사회에 대비한 중·장기 정책목표 및 방향을 설정하기 위해 3차에 걸쳐 기본계획을 수립하여 추진하고 있다.[65]정부는 2006년 8월 제1차 기본계획을 수립하면서 출산율 하락 추세를 전환하고, 고령사회에 적응하기 위한 사회기반을 구축하기 위하여 4대 추진 분야에서 230개 세부과제를 설정하였다. 4대 추진 분야는 ‘출산과 양육에 유리한 환경 조성’, ‘고령사회 삶의 질 향상 기반 구축’, ‘저출산·고령사회 성장동력 확보’, ‘저출산·고령사회 대응 사회적 분위기 조성’이다. 2008년 12월에는 제1차 기본계획 보완판을 수립하여 237개 세부과제를 추진하였으며, 5년간 40.3조 원을 투입하였다. 제1차 기본계획은 정부가 저출산·고령사회에 대한 대응을 국가적 과제로 설정하여 출산에 대한 사회적 책임을 강화하였으나, 정책 대상이 주로 저소득층에 한정되었고 특정 영역에 지원이 편중되어 일·가정 양립을 위한 대응책 등은 상대적으로 미흡했다고 평가된다.

| 분야 | 세부 분야 | 주요 과제 | 재정 규모 (2006-2010) |

|---|---|---|---|

| 출산과 양육에 | 결혼ㆍ출산ㆍ양육에 대한 | ▪ 결혼ㆍ출산 주 연령층에 대한 결혼정보 제공 및 지원 | 19.1조 원 |

| 일ㆍ가정 양립 및 가족친화 | ▪ 육아휴직제도 활성화 및 근로형태 유연화 | ||

| 건전한 미래세대 육성 | ▪ 아동학대 예방 및 방임 아동 보호체계 구축 | ||

| 고령사회 삶의 | 노후소득보장체계 강화 | ▪ 국민연금 내실화 및 사각지대 해소 | 15조 원 |

| 건강하고 보호받는 | ▪ 노인질환에 대한 종합 지원 강화 | ||

| 노인의 사회참여와 | ▪ 노인적합형 일자리 창출 | ||

| 고령친화 생활환경 조성 | ▪ 저소득 고령자를 위한 주택공급 확대 | ||

| 미래 성장동력 확보 | 여성ㆍ고령자 등 잠재인력 | ▪ 여성의 직업능력 개발 및 취업 지원 | 6.2조 원 |

| 인적자원의 경쟁력 및 | ▪ 수요자 중심의 직업능력개발 기회 확대 | ||

| 고령친화사업 육성 | ▪ 고령친화 제품 기술개발 촉진 |

정부는 2010년 10월 제2차 기본계획을 수립하면서 ‘점진적 출산율 회복과 고령사회 대응체계 확립’을 목표로 3대 추진 분야에서 231개 세부과제를 추진하였다. 3대 추진 분야는 ‘출산과 양육에 유리한 환경조성’, ‘고령사회 삶의 질 향상 기반 구축’, ‘성장동력 확보 및 분야별 제도개선’이다. 제2차 기본계획은 맞벌이 등 일하는 가정을 대상으로 하는 정책들이 반영되는 등 보다 종합적인 접근을 시도[68]하였고, 베이비붐 세대와 중산층 이상 노인으로 정책대상을 확대하여 고령자의 삶의 질과 관련된 제도[68]를 강화하려 하였으며, 5년간 109.9조 원을 투입하였다.

정부는 2019년 2월 제3차 기본계획 수정계획을 발표하면서 2018년도 시행계획 기준 189개 과제 중 85개를 부처자율과제로 분류하여 기본계획에서 제외하였고, 나머지 104개 과제를 역량집중과제(38개)와 계획관리과제(66개)로 분류[71]하여 2020년 8월 현재까지 계속 추진 중이다.

| 분야 | 세부 분야 | 주요 과제 | 재정 규모 (2019-2020) |

|---|---|---|---|

| 저출산 대책 | 출산ㆍ양육비 부담 최소화 | ▪ 의료비 제로화, 아동수당 지급, 안전한 출산 | 77.3조 원 |

| 아이와 함께하는 시간 최대화 | ▪ 생애주기별 근로시간 단축, 남성 육아참여 확대 | ||

| 촘촘하고 안전한 돌봄체계 구축 | ▪ 보육의 공공성 및 유치원 공공성 강화 | ||

| 모든 아동 존중과 포용적 가족문화 조성 | ▪ 모든 아동 대상 차별 없는 보호 여건 마련 | ||

| 2040세대 안정적인 삶의 | ▪ 안정된 일자리, 차별 없는 일자리 조성 | ||

| 고령사회 대책 | 다층적 노후소득보장체계 내실화 | ▪ 다층적 노후보장소득체계 내실화, 공적연금 역할 강화 | 42조 원 |

| 신중년의 새로운 인생 출발 지원 | ▪ 인생 3모작 기반 구축을 통한 신중년 일자리 기회 확대 | ||

| 고령자의 다양한 사회참여 기회 확대 | ▪ 노인일자리 80만 개 창출․지원 | ||

| 지역사회 중심의 건강․돌봄 환경 구축 | ▪ 의료․건강 관리, 돌봄․요양 및 주거․환경 조성 | ||

| 성숙한 노년기를 위한 기반 마련 | ▪ 존엄하게 삶을 마무리할 수 있는 기반 마련 | ||

| 저출산․고령사회 | 사회시스템 및 지역 | ▪ 인구구조 변화 대응 핵심분야 대책 마련 | 0.0조 원 |

| 인구 변화 대응 기반 강화 (총 10개 과제) | ▪ 인구정책 추진체계 구축 |

한국 정부는 2006년 이후 저출산 대책으로 일본 엔화로 총 21조 엔을 투입했지만, 성과는 전혀 나타나지 않고 있다. 2020년, 한국 정부는 2022년부터 0세~1세 자녀를 둔 부모에게 월 30만 원(약 2만 8500엔)의 수당을 지급하고, 2025년까지 금액을 50만 원으로 인상하기로 했다.[32]

6. 3. 제4차 기본계획

대한민국 정부는 2006년 이후 저출산 대책으로 엔화로 총 21조 엔을 투입했지만, 성과는 전혀 나타나지 않고 있다.[32]2020년, 한국 정부는 2022년부터 0세~1세 자녀를 둔 부모에게 월 30만 원(약 2만 8500엔)의 수당을 지급하고, 2025년까지 금액을 50만 원으로 인상하기로 했다.[32]

7. 관련 설문조사

7. 1. 인구 변동 현상에 대한 인식

2020년 9월 11일부터 10월 22일까지 만 19세 이상 성인 8,000명을 대상으로 면접조사를 실시한 결과, 국민의 90.0% 이상이 저출산, 인구 고령화, 인구 감소, 수도권 집중화를 사회 문제로 인식하고 있었다.[73] 저출산 현상과 고령화 현상이 본인의 삶에 영향을 미칠 것이라는 응답은 각각 85.8%, 87.7%였다.[73] 정부의 저출산 정책과 고령화 정책에 대한 효과에 대해서는 56.5%, 80.5%가 긍정적으로 평가하였다.[73]2023년 저출산고령사회위원회와 보건복지부의 ‘저출산 정책제안 토론회'에 참여한 청년 219명 대상 설문조사에서는 '출산을 반드시 해야한다'는 응답은 6.8%, '출산을 하지 않는 것이 낫다'는 응답은 20.1%로 나타났다.[74]

7. 2. 결혼 및 가족 관련 가치관

가족의 가장 중요한 기능에 대한 가치관 조사에서는 정서적 기능(49.1%)과 사회화 기능(26.2%)이 높게 나타난 반면, 경제적 기능이나 출산을 통한 재생산 기능과 같은 도구적 기능의 중요성은 감소한 것으로 나타났다.[75]가족 내 역할 및 책임에 대한 성평등 의식과 현실 평가에서는, 가족 내 역할에서 성평등 인식은 높지만 실제 현실은 이를 따라가지 못하는 이상과 현실 간의 차이가 나타났다. 가족 의사결정권이나 재산권의 동등한 권리에 대해서는 인식과 현실의 차이가 적었으나, 여성의 가사 및 육아, 남성의 경제활동 분리에서는 성평등 의식과 달리 현실에서 성평등 실현이 제대로 이루어지지 못하고 있었다.[75]

가족 형성에 대한 가치관 조사에서는 현재의 법정 혼인만을 유일한 결혼 제도로 다루는 것에 대해 시대에 뒤처진 제도라고 생각하는 비율이 60.0% 이상으로 높게 나타났다. 법적 혼인 제도 밖에 있는 '동거'에 대해서는 결혼을 전제한 동거는 65.0% 이상이 동의했지만, 결혼과 무관한 동거는 40.0% 미만이 동의하는 것으로 조사되었다.[75]

결혼하지 않은 성인 남녀의 결합을 가족으로 인정하는 비율은 50.0% 이상이었으나, 젊은 동성 친구, 고령 동성 친구, 젊은 동성 연인 간의 결합은 가족으로 인정하는 비율이 20.0%대로 차이를 보였다. 동반자 등록제를 통한 제도적 보호에 대한 의견은 성인 남녀의 결합 형태와 고령 동성 친구에 대해 각각 61.9%, 48.9%로 높게 나타났지만, 젊은 동성 친구 또는 연인에 대해서는 30.0%대로 낮게 나타났다.[75]

이러한 결과는 가족의 기능, 성 역할, 가족 구성 등에서 전통적인 가족 가치관이 변화하고 있음을 보여준다. 그러나 이상적인 가족에 대한 국민들의 가치관에는 여전히 가정 내 여성과 남성의 역할에 대한 선입견, 부모와 자녀로 구성된 핵가족에 대한 편향된 가치관이 남아있는 것으로 나타났다. 한국 사회에서 가장 이상적인 가족 형태로는 '여성과 남성 모두 일을 하면서 아이를 기르는 가족', 그 다음으로는 '남성이 일을 하고 여성이 가정에서 아이를 기르는 가족' 순으로 나타났다.[75]

7. 3. 연령과 세대 관련 가치관

특정 연령대에 속한 사람에게 기대하는 역할 또는 행동을 의미하는 연령규범에 대해 국민들의 동의 정도를 조사한 결과, 총 7개 중 5개의 문항에 대해 응답자의 80.0%가 동의하는 등 대부분의 국민들이 연령별 과업수행과 특정 연령대에 대한 고정관념을 가지고 있는 것으로 나타났다. 연령에 대한 고정관념은 적정 연령기에 결혼, 출산 등 가족발달과업에 대한 동의, 취업, 승진 그리고 직장에서의 역할에 대한 연령규범, 청년(젊은이)에 대한 고정관념도 대부분 동의하는 비율이 높게 나타났다.[76]노인과 청년에 대한 연령차별에서는 취업 영역에서 특히 노인과 청년 모두 차별 현상이 두드러졌다. 약 88.0%가 노인은 능력에 맞는 마땅한 일자리를 찾기 어렵다는 데 동의하였고, 약 79.0%가 취업 영역에서 청년의 차별에 동의하는 것으로 나타났다. 반면 이혼 또는 재혼에 대해 연령으로 인한 차별이 존재한다는 문항에는 모두 절반 미만이 동의하여, 사회·가정·직장에의 기여 및 인정 부문보다는 연령차별이 낮게 나타났다.[76]

본 조사에서 노인차별에 대한 동의 비율이 청년차별에 대한 동의 비율에 비해 약 11.0%포인트(가정 내 돌봄)에서 18.0%포인트(이혼) 정도 높게 나타나, 청년보다는 노인이 연령으로 인해 차별받는 것으로 인식되고 있다.[76]

인구 고령화 현상에 따른 젊은 사람들의 사회적 부양 부담 증가에 대해서는 응답자의 82.1%가 동의하며, 직장 내에서도 고령자 증가가 젊은 사람에게 업무 부담을 주며 전체적 성과에도 부정적이라는 인식이 55.7%, 선거에서도 젊은 사람의 의견 반영이 어렵다고 응답한 비율이 52.2%로 나타났다. 즉, 인구 고령화는 세대 간 부양자와 피부양자라는 역할을 부여하고, 이로 인한 세대갈등을 초래할 가능성을 내재하고 있는 것으로 보인다.[76]

8. 추가 자료

참조

[1]

웹사이트

止まらない韓国の出生率低下 「22世紀に国が消滅」の危惧も (1/2ページ) - zakzak:夕刊フジ公式サイト

https://web.archive.[...]

2020-01-09

[2]

뉴스

韓国の出生率、昨年は過去最低 初めて1.0を割り込む

https://www.afpbb.co[...]

AFPBB News

2022-09-03

[3]

웹사이트

韓国の「出生率の大幅低下」、「文在寅の無策」が大きな影響を及ぼしていたかもしれない

https://gendai.media[...]

現代ビジネス

2022-09-03

[4]

웹사이트

韓国の出生率、0・72に 日本上回る「超少子化」 教育費など負担:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.co[...]

2024-02-28

[5]

뉴스

韓国総人口が2021年に初の減少 外国人の流入減少で

https://world.kbs.co[...]

KBS WORLD Radio

2022-09-03

[6]

기타

[7]

웹사이트

「韓国が消えていく!」 将来の人口が4分の1に減少か…

https://web.archive.[...]

日テレNEWS

2023-02-25

[8]

웹사이트

Fertility rate, total (births per woman) - Korea, Rep. {{!}} Data

https://data.worldba[...]

2022-10-24

[9]

웹사이트

Statistics Korea

https://kosis.kr/sta[...]

2023-09-09

[10]

보고서

Society at a glance 2014

OECD

2014

[11]

웹사이트

「日本を上回るスピードで悪化中」 韓国の少子高齢化の知られざる実態

https://president.jp[...]

2021-04-13

[12]

웹사이트

合計特殊出生率、史上最低の0.92人…今年から「人口の崖」

http://japan.hani.co[...]

2021-07-26

[13]

뉴스

South Korea Is Having Fewer Babies; Soon It Will Have Fewer Soldiers

https://www.wsj.com/[...]

THE WALL STREET JOURNAL

[14]

웹사이트

韓国人の生活満足度は10点満点中5.9点…OECD最下位圏

https://life.chosuno[...]

life.chosunonline.com

2023-06-28

[15]

웹사이트

韓国人の「暮らしの満足度」38カ国中36位…児童虐待や独居老人が増加

https://japan.hani.c[...]

japan.hani.co.kr

2023-06-28

[16]

뉴스

'만인이 만인과 싸운다' 각자도생의 한국 사회

http://v.media.daum.[...]

京郷新聞

[17]

기타

[18]

기타

[19]

기타

[20]

뉴스

3月失業率が4.5%に悪化 厳しい雇用状況=韓国

http://japanese.yonh[...]

聯合ニュース

2018-07-24

[21]

웹사이트

40-60代の4割、25歳以上の子を扶養=韓国(1) {{!}} Joongang Ilbo {{!}} 中央日報

https://japanese.joi[...]

2018-07-24

[22]

웹사이트

厳しさ増す韓国の雇用 若者の失業率は10.5%でワースト更新

https://newsphere.jp[...]

2018-07-24

[23]

웹사이트

最悪の韓国青年失業率…世界金融危機水準 {{!}} Joongang Ilbo {{!}} 中央日報

https://japanese.joi[...]

2018-07-24

[24]

뉴스

【ビジネス解読】韓国はいま「大学は出たけれど」状態 「ヘル朝鮮」脱出へ若者は日本を目指す!?

https://www.sankei.c[...]

産経ニュース

2018-07-28

[25]

뉴스

超学歴社会・韓国で「脱スペック」を訴える 元カリスマ予備校講師の「転身」(GLOBE+) - Yahoo!ニュース

https://headlines.ya[...]

Yahoo!ニュース

2018-07-28

[26]

웹사이트

工事現場や宅配に追いやられる韓国の青年たち…単純労務職25万人で過去最大 {{!}} Joongang Ilbo {{!}} 中央日報

https://japanese.joi[...]

2018-07-24

[27]

웹사이트

【中央時評】これからは若者を日本にやらなくてはならないのか=韓国(1) {{!}} Joongang Ilbo {{!}} 中央日報

https://japanese.joi[...]

2018-07-24

[28]

웹사이트

日本で就職した韓国人2万人越え…毎年大幅成長 {{!}} Joongang Ilbo {{!}} 中央日報

https://japanese.joi[...]

2018-07-24

[29]

웹사이트

日本企業の扉たたいた韓国人インターン希望者、昨年の3倍に {{!}} Joongang Ilbo {{!}} 中央日報

https://japanese.joi[...]

2018-07-24

[30]

뉴스

19歳ソウル大生が投身自殺、ネットで遺書公開「箸とスプーンの色が生存を決める」

http://www.chosunonl[...]

朝鮮日報

2018-12-09

[31]

뉴스

自殺したソウル大学生の両親、「うつ病や恵まれない環境は自殺動機ではない」

http://japanese.dong[...]

東亜日報

2018-12-09

[32]

뉴스

韓国政府が4回目の少子化対策 乳児手当や育児休業給付金など

https://jp.yna.co.kr[...]

聯合ニュース

2020-12-15

[33]

저널

Theoretical Explanations of Rapid Fertility Decline in Korea

https://pdfs.semanti[...]

2019-05-12

[34]

웹인용

시대별 표어로 살펴본 우리나라 출산정책

https://eiec.kdi.re.[...]

2021-07-07

[35]

웹인용

South Korea's population falls for first time in its history

http://www.theguardi[...]

2021-01-30

[36]

웹인용

Statistics Korea

https://kostat.go.kr[...]

2021-06-01

[37]

웹인용

시도/합계출산율, 모의 연령별 출산율

https://kosis.kr/sta[...]

대한민국 통계청

2021-08-27

[38]

웹인용

Statistics Korea

https://kostat.go.kr[...]

2021-06-01

[39]

웹인용

2006년 출생 통계 결과

https://www.korea.kr[...]

[40]

웹인용

2008년 출생통계 결과

https://www.korea.kr[...]

[41]

웹인용

2009년 출생통계 결과

https://kostat.go.kr[...]

[42]

뉴스

South Korea: Low birth rate to cut youth population by half in 2060.

Asia News Monitor; Bangkok

[43]

웹인용

Statistics Korea

http://kostat.go.kr/[...]

2020-11-29

[44]

웹인용

North Korea Can't Solve South Korea's Demographic Crisis

https://thediplomat.[...]

2019-05-27

[45]

웹인용

North Korea Can't Solve South Korea's Demographic Crisis

https://thediplomat.[...]

2019-05-27

[46]

뉴스

Low birthrate serious, education costs to blame

http://www.koreahera[...]

The Korea Herald

2019-05-27

[47]

뉴스

South Korea Is Having Fewer Babies; Soon It Will Have Fewer Soldiers

https://www.wsj.com/[...]

Wall Street Journal

2021-06-01

[48]

뉴스

가파른 고령화…10년 뒤 성장률 0%대 진입

https://www.hani.co.[...]

2021-08-21

[49]

웹인용

한국의 향후 출산율 전망 및 시나리오들: 통계청, 국회 예산정책처, 보건사회연구원, 유엔 등

https://blog.naver.c[...]

2021-07-18

[50]

웹인용

장래인구추계: 2017~2067년

https://kostat.go.kr[...]

대한민국 통계청

2021-07-16

[51]

뉴스

"총인구 2029년에 줄어든다…자연감소는 10년 빨라져 올해 시작"(종합)

https://www.yna.co.k[...]

연합뉴스

2021-07-18

[52]

뉴스

인구절벽 현실화... 작년 인구 3만3000명 자연 감소 '사상 처음'

https://biz.chosun.c[...]

조선일보

2021-07-18

[53]

뉴스

코로나發 인구쇼크 진단한 한은 "내년 출산율 0.7명대 될수도"

https://biz.chosun.c[...]

조선비즈

2021-07-18

[54]

뉴스

‘최악 시나리오’ 향하는 인구 쇼크… 이대로라면 2067년 절반이 ‘노인’

https://www.hankooki[...]

한국일보

2021-07-18

[55]

웹인용

NABO 내국인 인구 시범추계: 2020~2040년

https://www.nabo.go.[...]

국회 예산정책처

2021-07-18

[56]

웹인용

출생 및 인구 규모 감소와 미래 사회정책 Population Change and Future Social Policy Directions

http://repository.ki[...]

한국보건사회연구원

2021-07-20

[57]

웹인용

[유엔 세계인구전망 2019] 세계 인구, 2100년에 109억 명 도달... 한국은? - 향후 인구 증감, 출산율, 기대수명, 국제 이동 예측

https://blog.naver.c[...]

2021-07-20

[58]

뉴스

유엔 "韓 인구부양부담 2060년 세계최고…2025년부터 인구감소"

https://www.yna.co.k[...]

연합뉴스

2021-07-20

[59]

뉴스

한국 인구 자연감소 시작…출산율 0.84명 세계 최저

https://www.joongang[...]

중앙일보

2021-07-20

[60]

저널

Low Fertility and Policy Responses in Korea

http://www.ipss.go.j[...]

2009-03

[61]

뉴스

Govt. to lower child-rearing expenses to tackle low birthrate

http://www.koreahera[...]

The Korea Herald

2019-05-26

[62]

뉴스

Govt. to lower child-rearing expenses to tackle low birthrate

http://www.koreahera[...]

The Korea Herald

2019-05-26

[63]

뉴스

Govt. to lower child-rearing expenses to tackle low birthrate

http://www.koreahera[...]

The Korea Herald

2019-05-26

[64]

뉴스

Govt. to lower child-rearing expenses to tackle low birthrate

http://www.koreahera[...]

The Korea Herald

2019-05-26

[65]

웹인용

저출산·고령화 대책 성과분석

https://web.archive.[...]

2021-10-02

[66]

자료

국가법령정보센터 자료 재구성

[67]

자료

제1차 기본계획(보완판) 재구성

[68]

간행물

기본계획의 주요 내용과 향후 과제

보건복지포럼

2018

[69]

자료

제3차 기본계획의 주요 사업과 재정투입 현황

[70]

보고서

제3차 기본계획 보완 연구, 제3차 기본계획 재구조화 연구

보사연

2018

[71]

보고서

[72]

보고서

[73]

웹인용

저출산·고령사회 대응 국민 인식 및 가치관 심층조사

http://repository.ki[...]

한국보건사회연구원

2020-12-21

[74]

뉴스

청년 32%, 저출산 대응 우선 정책은 ‘주거 지원’

http://www.datasom.c[...]

[75]

웹인용

저출산·고령사회 대응 국민 인식 및 가치관 심층조사

http://repository.ki[...]

한국보건사회연구원

2020-12-21

[76]

웹인용

저출산·고령사회 대응 국민 인식 및 가치관 심층조사

http://repository.ki[...]

한국보건사회연구원

2020-12-21

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

30년사이 혼인 반토막···초혼 남자 28→34세, 여성 25→31세

결혼 30년 새 절반 줄었지만 외국인 혼인은 50%↑

상반기 출생아 12만 6천 명…증가율 역대 최고

출생아 12개월째↑…상반기 12만 6천 명, 증가율 역대 최고

30대 초반 인구효과…6월 출생아수 9.4% 증가 역대 최대

5월 출생아 수, 11개월 연속 증가…30대 초반 인구 늘어난 영향

5월 출생아 수가 11개월 연속 증가했으며, 30대 초반 인구 증가와 출산 장려 정책이 영향을 미쳤다. 하지만 주 출산 연령대 여성 감소로 향후 출생아 수 감소 가능성이 제기된다.

4월 출생아 증가율 8.7%…34년 만에 최대

4월 출생아 3년 만에 2만 명대 회복…증가율 34년 만 최대

4월 출생아 9% ‘쑥’ 10개월째 증가세…혼인도 늘었지만 ‘저출생 반전’ 판단은 시기상조

‘에코세대’ 출생붐을 응원하기 전에 [아침햇발]

3월 출생아 10년 만에 늘어…1분기 6만 5천 명, 3년 만에 최대

가난한 여성일수록 더 낳지 않는다 [유레카]

"영유아 부모 성인 여가 지출비용, 무자녀 가구 대비 ⅓"

2월 출생아수 11년 만에 증가···2개월 연속 2만명↑

경기 청년 절반 이상 미혼…30대 미혼율, 7년 만에 증가

사학연금 개편 '시계 제로'…폐교로 인한 조기수급 410명

각자도생 ‘라이딩 인생’ [세상읽기]

80년대생부터 여성이 더 고학력···졸업 후 고용률은?

솔로가 아니라서 다행 [뉴스룸에서]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com